2026年は人工知能(AI)技術が大きく進化し、企業や社会のあり方を根本から変える重要な年となります。従来の単純なコンテンツ生成から一歩進み、AIが自律的に複雑な業務を実行する「エージェントAI」や、現実世界で直接動作する「フィジカルAI」が急速に普及し始めています。

この変革は、世界中のAI市場の爆発的な成長を促し、とくに日本市場でもAI導入が加速しています。企業は効率化やコスト削減だけでなく、新たな価値創造やサービス革新を目指し、AIを戦略的に活用する必要に迫られています。

その一方で、AIを実際の業務プロセスに落とし込み、開発・運用まで実装できる体制づくりが大きな課題となっています。

本記事では、2026年に注目すべきAI市場の動向と最新技術、そして日本企業が取るべき具体的なAI戦略について解説します。

さらに、PoCからシステム開発・運用支援まで伴走できるDX コンサルティング会社の視点から、AI導入を成功に導く実践的なアクションも紹介します。

世界と日本におけるAI市場

世界のAI市場

世界のAI市場はデジタル経済の中心として急速に拡大しています。

AI市場の規模は2025年に2,440億ドル、2026年に3,120億ドル、2030年には8,270億ドルに達すると予測されています。

この指数関数的な成長は、AIがもはや「選択肢」ではなく「必須インフラ」となったことを示しています。

そのため企業には、技術理解だけでなく、導入・開発・運用までを支えるDX コンサルティング会社との連携がますます重要になります。

成長の主な原動力は生成AI(Generative AI)であり、2030年にはAI市場全体の43%以上を占める見通しです。

企業は効率化だけでなく、新しい価値創出やサービス開発にAIを活用する「AI主導のイノベーション」へと移行します。

日本のAI市場

IDC Japan(2024)によると、日本のAIシステム市場は2024年に1兆3,412億円、2029年には4兆1,873億円に達する見込みで、5年間で約3倍の成長が期待されています。

特に生成AIの普及が成長を牽引しており、2024年は前年比55%以上の伸びを記録します。

さらに、日本企業はAIエージェントやフィジカルインテリジェンスといった次世代技術にも注目しており、今後の産業変革の鍵を握ります。

その一方で、専門人材不足の中でスピーディに導入を進めるため、DX コンサルティング会社による開発支援やITO活用が広がっています。

>>>関連記事:

AIトレンド2026年の全体像

2026年のAIトレンドは、単なる技術進化ではなく、企業競争力・社会インフラ・働き方そのものを再定義する大きな転換点となります。

Gartnerの「Top 10 Strategic Technology Trends 2026」が示す通り、AIは

- コア技術(Core Technologies)

- 運用・社会実装(Operations & Society)

- ガバナンス(Governance)

という3つのレイヤーで急速に変革が進んでいます。

本章では、AI市場の成長、導入目的の変化、そして2026年を象徴する技術進化を踏まえ、日本企業が押さえるべき“AI新時代の全体像”を俯瞰します。

AI技術の進化と「Society 5.0」への接続

2026年のAIは、従来のデジタル領域に閉じたAIから、現実世界とデジタルを統合し、自律的に行動するAI(Physical AI)へと大きく進化します。

これは日本が掲げる Society 5.0(超スマート社会) の中核技術でもあります。

(1)Cyber-Physical Intelligence:データと現実世界の融合

GartnerやDeloitteが指摘する2026年以降の主要技術:

- Physical AI:物理環境で判断・動作するAI

- IoT×AI の高度連携

- 自律型ロボティクス

- Digital Provenance(デジタル証跡)による信頼性保証

- Web3 との接続

(2)社会課題に直結するAIソリューション

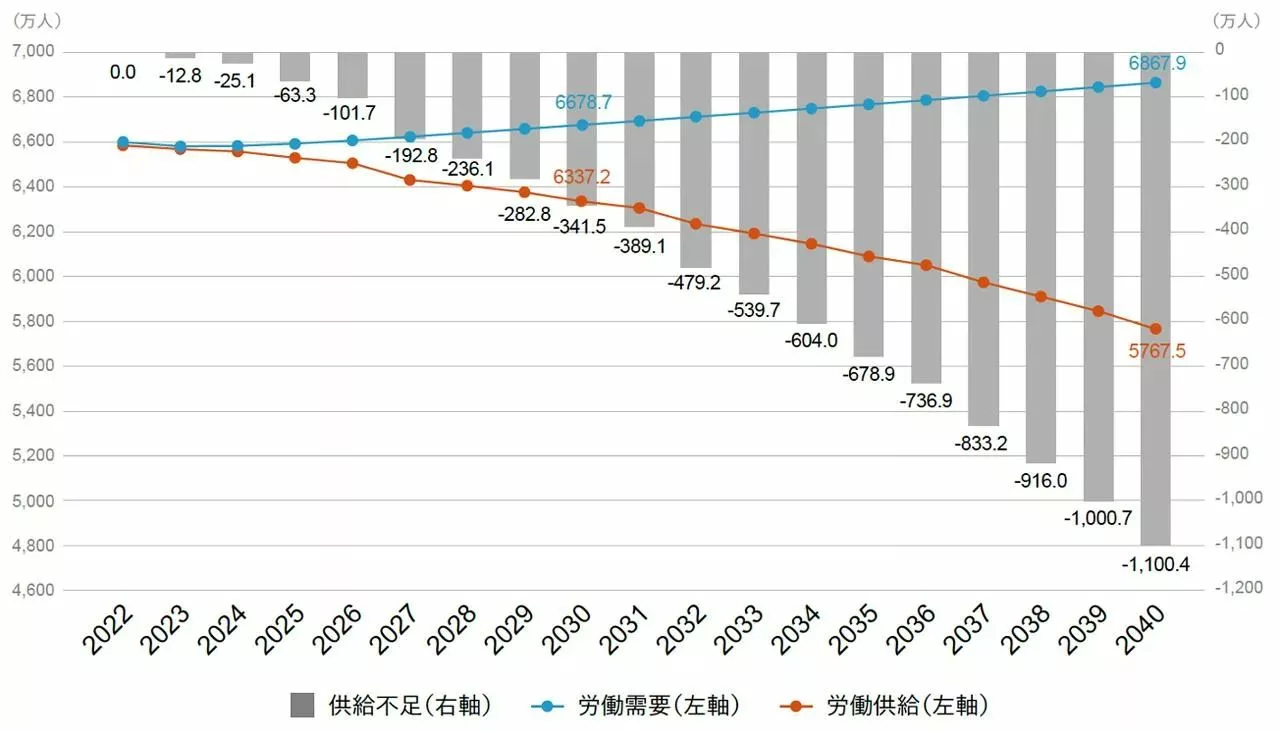

少子高齢化や労働力不足(2040年に1,100万人不足/METI)が深刻化する中、

AIは 分析 → 予測 → 最適化 → 実行 までを一気通貫で担い、日本特有の社会課題に対して「実行可能な解決策」を提示するフェーズに入っています。

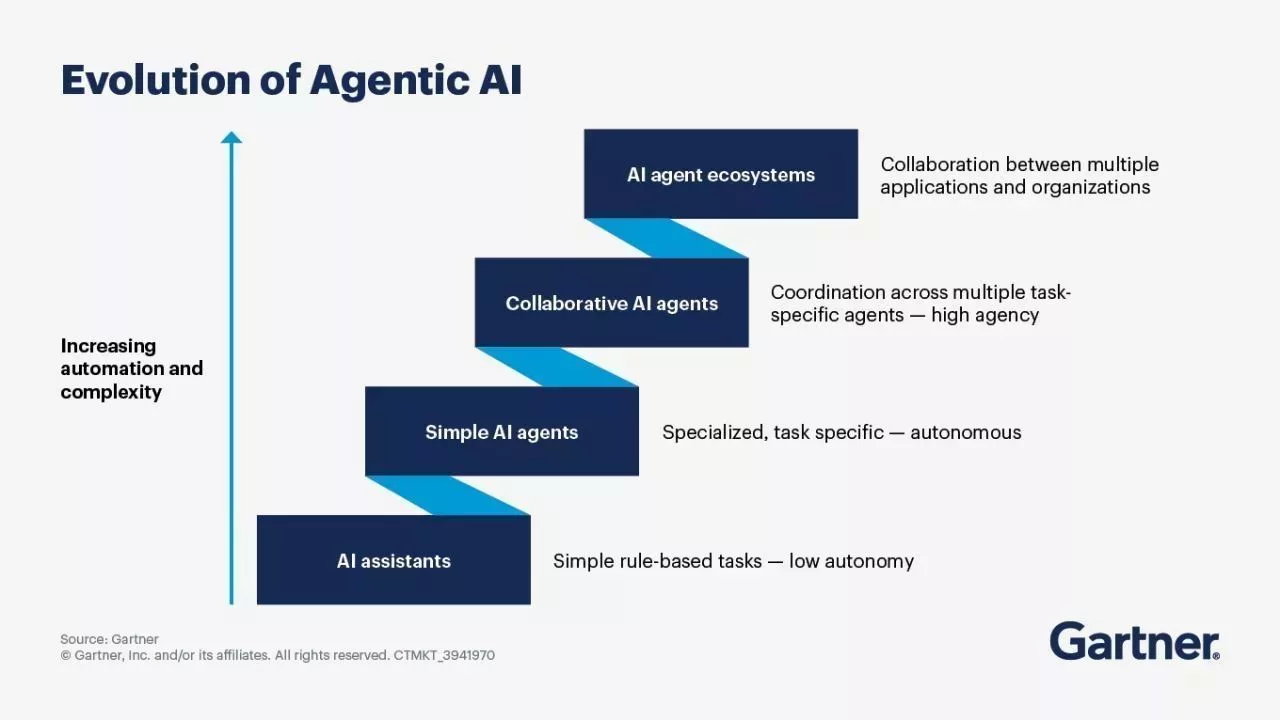

Generative AIからAgentic AIへ:2026年の最大転換点

2025年は「Generative AI元年」とされ、企業の80%以上がGenAI APIを活用(Gartner)する普及期に突入しました。

しかし2026年は、AIが「生成」から「行動」へ進化します。

つまり エージェント型AI(Agentic AI) の本格導入です。

この新しい領域では、業務プロセス設計からシステム統合まで支援できるDX コンサルティング会社との協業が成功の鍵となります。

■ 2025 → 2026:AIの役割はどう変わる?

| 比較軸 | 2025年:Generative AI | 2026年:Agentic AI | 日本企業への影響 |

|---|---|---|---|

| 主機能 | コンテンツ生成(文章・画像・コード) | 目標設定・計画・実行・調整を自律的に行う | 業務自動化がSociety 5.0レベルで加速 |

| 価値提供 | 業務効率化・アイデア創出 | プロセス全体の自動化・意思決定代行 | 物流コスト40%削減(SoftBank例) |

| 技術基盤 | LLM | Multi-Agent / Autonomous Framework | IoT・RPA・ロボットと統合 |

| 自律性 | 人間指示が前提 | 自律行動・複数ツール連携 | 1B AI Agents時代へ(Salesforce) |

>>>関連記事:

2026年AIトレンドの3分類

Gartnerが発表した10の戦略的技術トレンドを基盤にすると、2026年のAIトレンドは次の3カテゴリに整理できます。

① AIのコア技術(AI Core Technologies)

② 業務運用・社会実装(AI for Operations & Society)

③ AIガバナンス・サステナビリティ(AI Governance & Sustainability)

2026年のAI新時代に対応するためには、最新の技術トレンドを正しく理解し、戦略的に取り組むことが不可欠です。Relipaは10年以上の実績を持ち、日本企業の特性を熟知した専門チームが、貴社のAI導入を全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

カテゴリー①|AIのコア技術

AIネイティブ開発プラットフォームの台頭 (AI-Native Development Platforms)

- 概念:AIネイティブ開発とは2026 年の最も重要な開発トレンドであり、プログラミングが「人間がAIに支援される」段階から、「AIが開発プロセスの中心」となる段階へと移行することを意味します。

- 技術的な変化: Gartner(Top 10 Trends 2026)によると、AIネイティブプラットフォームにより、2030年までに80%の組織が小規模開発チーム+AI体制に移行します。

- 日本企業へのメリット

- 日本の大きな課題であるITエンジニア不足の解消に直結します(出典:METI)。

- ソフトウェア開発コストを最大50%最適化します(出典:NECのPoC結果)。

- 製品開発サイクル(Dev Cycle)を大幅に加速させます。

- アクションプラン(Action Plan)

- 2026年第1四半期(Q1)までに、GitHub Copilot X、Replit Agent、Cursor IDEなどでPoCを実施します。

- AIを活用したセキュリティおよびテストのガイドラインを策定します。

- DXコンサルティング会社の支援

AI開発基盤の整備から業務システムへの統合、運用設計まで一貫して支援できるDXコンサルティング会社が、導入成功の鍵を握ります。

AIスーパーコンピューティングとAIファーム (AI Supercomputing & AI Farms)

- 概念:AIスーパーコンピューティングとはLLM、エージェントAI、リアルタイム処理モデルを運用するための中核的なインフラ層です。2026年に向けて、日本を含む多くの国が、特定の国への依存度を下げるため、国内でのインフラ投資を強化しています。

- AIファームの優位性: Deloitteの分析(2025年)によると、AIファーム(GPUクラスターやASIC/AIチップ)モデルは、以下のメリットを提供します。

- LLM学習コストを削減します。

- 学習と展開の速度を向上させます。

- 中小企業(SMB)でも強力なAI能力を低コストで利用可能にします。

- 日本の戦略: NTT、富士通、SBCなどが、国内のAIスパコン能力(ソブリン・コンピューティング)の推進を加速させています。クラウドAIの利用料は月額10万円程度から利用可能であり、SMBのアクセスも容易になっています。

- アクションプラン

- 自前でインフラを構築するのではなく、クラウドAIサービスを優先的に利用します。

- 時間単位のGPUレンタルやAIファームの共有サービスを活用し、コストを最適化します。

- DXコンサルティング会社の支援

DXコンサルティング会社と連携することで、最適なインフラ選定やスケーラブルな運用設計を実現できます。

マルチエージェントAIシステム (Multi-Agent AI Systems)

- 概念:マルチエージェントAIとは2026年のエージェントAI(Agentic AI)トレンドの重要な基盤です。複数のAIが協調して、以下のプロセスを自律的に実行します。

- 目標に基づく計画立案

- タスクの分割と割り当て

- 相互チェックと修正

- 自律的な目標達成に向けた運用

- 市場規模と事例: 2026年に向けて、マルチエージェントAIは世界的に急拡大すると予測されています。

当社のビジョンは大胆です。2025年末までにAgentforceで10億のAIエージェントに力を与えるというものです。これがAIのあるべき姿なのです。

Salesforce 会長 兼 CEO 兼 共同創業者 マーク・ベニオフ(Marc Benioff)

3. 事例(日本): ソフトバンクはロジスティクスにエージェントAIを導入し、配送効率を40%向上させました。製造業では、在庫管理、予知保全、ライン最適化の分野でPoCが進んでいます。

4.アクションプラン

- Auto-GPT Swarm、CrewAI、OpenAI GPT-o1などのモデルを活用し、業務タスクの自動化PoCを立ち上げます。

- 最初の導入領域として、ロジスティクス、カスタマーサポート、RPAの高度化を選択します。

5. DXコンサルティング会社の支援

PoCから業務システム開発まで伴走できるDXコンサルティング会社が、複雑な導入をスムーズに進めます。

>>>関連記事:

ドメイン特化型AIモデルの拡大 (Domain-Specific AI Models)

- トレンドの方向性: 2026年は、LLM(大規模言語モデル)の利用が、汎用型から専門領域に特化したモデルへと大きくシフトします。

- メリット

- (専門データで学習するため)高い精度を実現します。

- 必要データ量が少なく、学習コストが低いです。

- オンプレミスやプライベートクラウドでの展開が可能で、セキュリティが高いです。

- 日本での主要な活用分野(2026年)

- 製造業: AIによる品質管理・検査(ファナックなど)

- 医療: AIによる画像解析(理化学研究所など)

- 金融: リアルタイムでの不正検知(三菱UFJなど)

- アクションプラン

- 2026年第2四半期(Q2)までに、社内データ(ISO27001/ISMS準拠)を用いてSmall LLMをファインチューニングします。

- 展開環境として、Azure OpenAI、AWS Bedrock、Sakura Cloudなどのサービスを検討します。

- DXコンサルティング会社の支援

DXコンサルティング会社は、データ整備からモデル開発までをITO体制で支援し、導入スピードを高めます。

次世代生成AI(マルチモーダル×Web3/IoT)(Next-Gen Generative AI)

1. 役割の変化: 2026年の生成AIは、単に「コンテンツ生成」に留まらず、「アクション生成(Actionable GenAI)」へと進化します。

- コードの自動記述やワークフロー生成

- センサー、ロボット、APIとの直接連携によるプロセス実行

2. マルチモーダル(多感覚)の爆発: 3Dデータ、ビデオ、IoTセンサーデータ、ロボットを含む物理環境との相互作用が可能になります。

3. 2026年の注目トレンド

- On-device GenAI(エッジAI): Apple IntelligenceやSnapdragon X Eliteのように、AIがデバイス上で直接実行されることで、速度とデータセキュリティが向上します。

- 事例(日本): ソニーは生成AIを活用し、生産向け3Dデザインモデルを自動生成するなどの応用を進めています。

4. アクションプラン

- エッジAIやOn-device AIを活用した生成AIの展開を検討します。

- 生成AIとRPAを組み合わせたプロセスの自動化を試験的に導入します。

5. DXコンサルティング会社の支援

要件定義から実装・運用まで対応できるDXコンサルティング会社との協業が成功の鍵となります。

カテゴリー②|業務運用・社会実装

フィジカルAIとロボティクスの進化 (Physical AI & Robotics)

1. 概要:フィジカルAI(Physical AI)とは、AIが現実世界と直接連携し、ロボット・センサー・IoT機器・自律走行システムを通じて“認識”から“行動”まで実行する技術領域です。AIの役割が「情報処理」から「実世界でのアクション生成」へと移行している点が大きな特徴です。

2. 2026年の主要トレンド

- マルチモーダルAIを搭載した次世代ロボットの普及

- ヒューマノイドロボット(Tesla Optimus、Figure 01など)の高度化

- AIエージェントによるリアルタイム計画・行動最適化

3. 日本の代表例

- トヨタ × Preferred Networks:家庭・工場向けロボティクスAI

- ソフトバンクロボティクス:物流領域でのAIロボット実装

- 川崎重工:自動化ラインのロボティクスAI

4. アクションプラン

- 倉庫管理、検品、自動搬送などROIが高い領域からPoCを開始

- 物流・製造業向けロボットAIの段階的な導入を検討

5. DXコンサルティング会社の支援

DXコンサルティング会社は、ロボティクス開発をオフショア体制で加速させることが可能です。

>>>関連記事:

エッジAIとプライベートAIの普及 (Edge AI & Private AI)

1. 概要

- エッジAI(Edge AI):AIをクラウドではなくデバイス側で直接実行する技術です。

- プライベートAI(Private AI):オンプレミスまたは専用クラウドでAIを運用し、高いセキュリティとデータ主権を確保するアプローチです。

2. 2026年の特徴

- Apple Intelligence、Snapdragon X EliteなどによりデバイスAIが急速に普及

- Small LLMを中心とした軽量AIモデルの活用が拡大

- 日本では金融・医療・製造領域でプライベートAIの需要が増大

3. 日本の代表例

- 富士通:工場向けエッジAIでリアルタイム最適化

- ソニー:センサー内AI処理で低遅延の分析を実現

- 日立:社会インフラ向けプライベートAI基盤を提供

4. アクションプラン

- 機密性の高い業務システムにはプライベートAIを優先

- IoT・ロボティクス系の現場にはエッジAIアーキテクチャを採用

5. DXコンサルティング会社の支援

専門性が高い領域だからこそ、DXコンサルティング会社による技術支援が有効です。

>>>関連記事:

AIによるサイバー防御と自律型セキュリティ (AI Cyber Defense & Autonomous Security)

1. 概要:AIは、ログ分析・異常検知・脅威予測・自動対応など、従来では人間が処理しきれなかったセキュリティ業務の自動化に大きく寄与しています。

2. 2026年の主要トレンド

- XDRやSOC業務へのAI統合が加速

- 膨大なログ分析の自動化により、ゼロデイ攻撃への対処力が向上

- ロボットや自動車など、サイバー・フィジカル領域の防御が重要なテーマ

3. 日本での活用例

- NTT:通信網におけるリアルタイム異常検知AI

- NEC:AIで未知の攻撃パターンを解析

- JPCERT:AIによるインシデント分析の強化

4. アクションプラン

- Microsoft Copilot for Security、Splunk AIなどの導入PoCを実施

- 異常検知・メール分析・ログ解析など個別領域からAI化を開始

5. DXコンサルティング会社の支援

AI監視システムの開発から運用支援まで提供できるDXコンサルティング会社が重要です。

科学研究・イノベーションにおけるAI活用 (AI for Science & Innovation)

1. 概要:AIは新素材開発、バイオ研究、薬剤設計、物理シミュレーションなど、研究開発(R&D)の高度化と高速化を支える基盤技術として急速に拡大しています。

2. 2026年の特徴

- AI Research Agentによる自動実験設計・自動解析

- 試作回数の削減によるR&Dコストの大幅削減

- 化学、バイオ、材料、エネルギー領域の革新が加速

3. 日本の主要事例

- 理化学研究所(RIKEN):タンパク質解析AIの研究

- 東レ:新素材探索へのAI活用

- 東京大学:AIによる物理現象のシミュレーション研究

4. アクションプラン

- R&Dプロセス(シミュレーション、解析、モデリング)にAIを組み込み

- 大学・研究機関・AIラボとの共同研究を推進

5. DXコンサルティング会社の支援

高度なAI開発には、外部のDXコンサルティング会社との共同開発が効果的です。

カテゴリー③|AIガバナンス・サステナビリティ

信頼できるAI (Trustworthy AI)

1. 概念

AIが社会の基盤技術として浸透する中、偏りや差別のない公平性、説明可能性(Explainability)、プライバシー保護など、信頼性の高いAIシステムの実現が求められています。

信頼できるAIは、倫理的に設計され、ユーザーの信頼を得ることが重要です。

2. 特徴

- AIの判断過程の透明化・説明責任

- バイアス除去や公平性の担保

- 利用者のプライバシー保護とセキュリティ強化

3. 日本の代表例

- トヨタはAI開発において倫理ガイドラインを策定し、説明可能性の向上を推進

- NECはAIの公平性検証ツールを開発し、偏り検出を実施

4. アクションプラン

- 社内AI倫理ガイドラインの整備と教育

- AIシステムの説明可能性を担保する技術検証

- 利害関係者への透明な説明体制構築

5. DXコンサルティング会社の支援

ガバナンス設計を含め、DXコンサルティング会社が全体戦略を支援できます。

AIガバナンスと責任あるAI (AI Governance & Responsible AI)

1. 概念

急速なAI普及に伴い、リスク管理や法令遵守、倫理的運用を実現する組織的な枠組みを指します。

AIガバナンスは、企業がAI開発・運用に責任を持ち、安全かつ透明な利用を推進する仕組みです。

2. 特徴

- AIリスク評価と監査体制の強化

- 法規制・業界基準の遵守

- AIライフサイクル全体での監視と改善

3. 日本の代表例

- 三菱UFJフィナンシャル・グループはAIの透明性・監査体制を強化し、内部統制に組み込む

- NTTデータはAIガバナンスフレームワークを構築し、リスク管理を徹底

4. アクションプラン

- AIリスクマネジメントプロセスの導入

- 社内外の監査体制確立と定期レビュー

- 法規制や国際基準への継続的対応

5. DXコンサルティング会社の支援

企業のAIガバナンス構築をDXコンサルティング会社が支援します。

ソブリンAIとデータ保護 (Sovereign AI & Data Protection)

1. 概念

特定国に依存しない安全なAIインフラ整備と国内データ保護を目的としたAI基盤の確立。

国家安全保障やプライバシー重視の観点から、ソブリンAIは国内運用を前提にしたAI技術を指します。

2. 特徴

- 国内クラウドやオンプレミスでのAI運用

- データ主権の確保とプライバシー強化

- 政府主導の安全基準・認証制度

3. 日本の代表例

- NTTや富士通は国内AIスパコン・クラウド基盤の構築を推進

- 政府は「デジタル庁」主導で国内データ管理政策を策定

4. アクションプラン

- 国内クラウド・プライベートクラウドの活用推進

- セキュリティ要件を満たすAIサービスの選定

- 政府・業界の認証・規制動向の把握

5. DXコンサルティング会社の支援

データ管理と開発体制を両立するITO戦略が求められます。

省エネ・グリーンAI (Energy-Efficient & Green AI)

1. 概念

AIモデルの大規模化に伴うエネルギー消費増加を抑制し、環境負荷の低減を図る技術や取り組み。

持続可能な社会実現に貢献するための省エネルギーAIを指します。

2. 特徴

- エネルギー効率の高いアルゴリズム設計

- 省電力ハードウェア・再生可能エネルギー活用

- データセンターの省エネ運用とCO2削減

3. 日本の代表例

- NECは省エネAIチップの開発を推進

- 日立はグリーンデータセンター運用を拡大

4. アクションプラン

- 省エネ設計のAIモデル選択と最適化

- グリーンエネルギー対応データセンター利用

- AI開発・運用の環境影響評価を実施

5. DXコンサルティング会社の支援

効率的なAIアーキテクチャ設計をDXコンサルティング会社が支援できます。

まとめ

2026年は、AIが単なる生成ツールから、自律的に業務を遂行するエージェントAIやフィジカルAIへと進化する大きな転換点となります。世界と日本のAI市場は急成長を続け、企業にとっては生産性向上やコスト最適化だけでなく、新たな価値創出を実現する絶好の機会が広がっています。

一方で、AIの社会実装が進むほど、ガバナンス、データ保護、責任ある運用、そして持続可能性といった課題への対応が不可欠になります。日本企業には、最新技術の動向を正確に捉えながら、自社の業務や組織文化に適した形でAIを統合し、長期的に活用できる基盤を整備することが求められます。

こうしたAI導入を成功させる鍵は、明確な戦略と実行可能な開発体制です。PoCにとどまらず、業務システムへの実装から運用・改善までを一貫して推進するためには、技術とビジネスの両面を理解したDX コンサルティング会社との連携が重要になります。

Relipaは、10年以上にわたるAI開発実績をもとに、日本企業向けのAI導入支援を数多く手がけてきました。戦略策定から最適なAIソリューション開発、運用支援、継続的な最適化まで、ITO体制を活用しながら一貫したサポートを提供します。

戦略的なコンサルティングから最適なAIソリューションの開発、運用と継続的な最適化まで、Relipaはお客様のAI導入を一貫して支援します。安全かつ持続可能な効果的AIソリューションを提供し、新たなAI時代に迅速に適応し、市場での競争優位を創出します。

ぜひ今日からRelipaへご相談いただき、共に貴社のAI未来を築いていきましょう!

EN

EN