自動化は多くの企業にとって不可欠なトレンドとなっています。自動化は業務効率を大幅に向上させるだけでなく、ミスの削減、業務の質とスピードの向上にも役立ちます。

McKinseyの調査によると、自動化は世界の労働生産性を年間0.8%から1.4%向上させる可能性があります。

特に多くの国が労働力の減少に直面している状況において、自動化は経済成長を維持するための重要な解決策です。特に、AIとの組み合わせは、大きなイノベーションを生み出すと期待されています。

ワークフロー自動化ツールの選択肢が数多く存在します。その中でも、n8nとMakeは、様々な業界向けの豊富なテンプレートを備え、多様なタスクや様々なアプリに連携するワークフローを自動化できる2つのワークフロー自動化ツールです。本記事では、人気のワークフロー自動化ツール「n8n」と「Make」を比較し、料金プラン、データ保管、拡張性の違いやそれぞれの特徴的な機能について詳しく解説します。

n8nの概要

n8nとは?

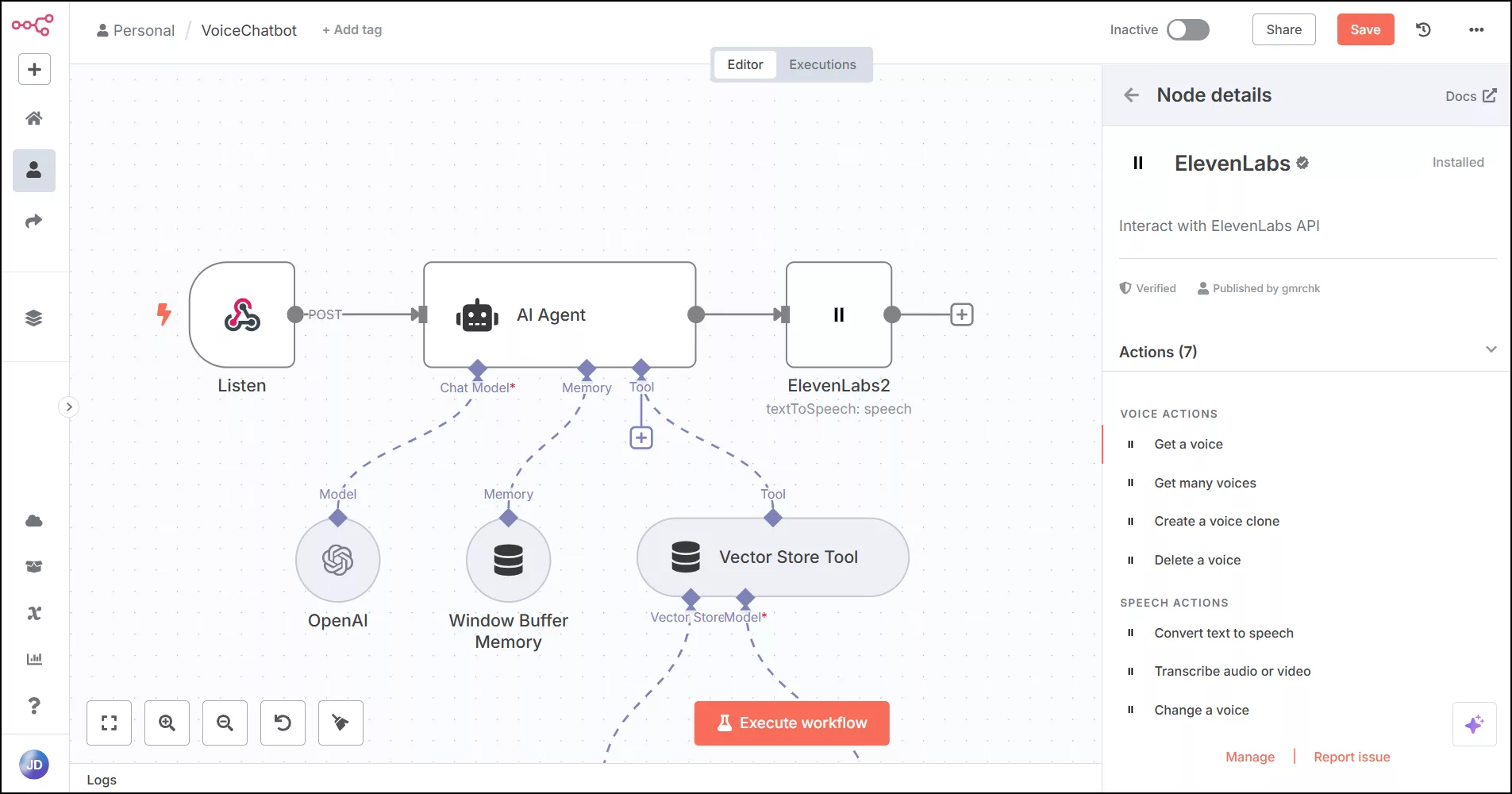

n8nは、2019年にドイツでJan Oberhauser氏によって開発された、オープンソースの業務自動化ツールです。n8nという名称は「nodemation(ノードメーション)」の略で、「node(ノード・機能単位)」と「automation(自動化)」を組み合わせた造語です。

n8nは、ローコードでソースコードが公開され、セルフホスト可能な強力なAIワークフロービルダーです。本番環境レベルのワークフローを構築したい技術チーム向けに設計されています。直感的なドラッグアンドドロップインターフェースにより、アプリを素早く接続し、複雑なロジックを簡単に視覚化できます。

>>>関連記事:

n8nの主な機能

| ノーコード/ローコード | ドラッグ&ドロップ操作で簡単に自動化フローを設計可能。 |

| セルフホスティング | オープンソースなので、自社サーバーやクラウド環境に自由にデプロイ可能。 |

| 拡張性 | 独自のカスタムノードを作成して追加でき、ニーズに合わせた拡張が可能 |

| 豊富なノード | 300以上のアプリやサービスと連携できるノードを標準搭載。 |

| Webhook | 外部サービスからWebhookを受け取り、リアルタイムでワークフローを起動。 |

| データ変換・マッピング | SONやCSVなど様々な形式のデータを柔軟に変換・整形。 |

Makeの概要

Makeとは?

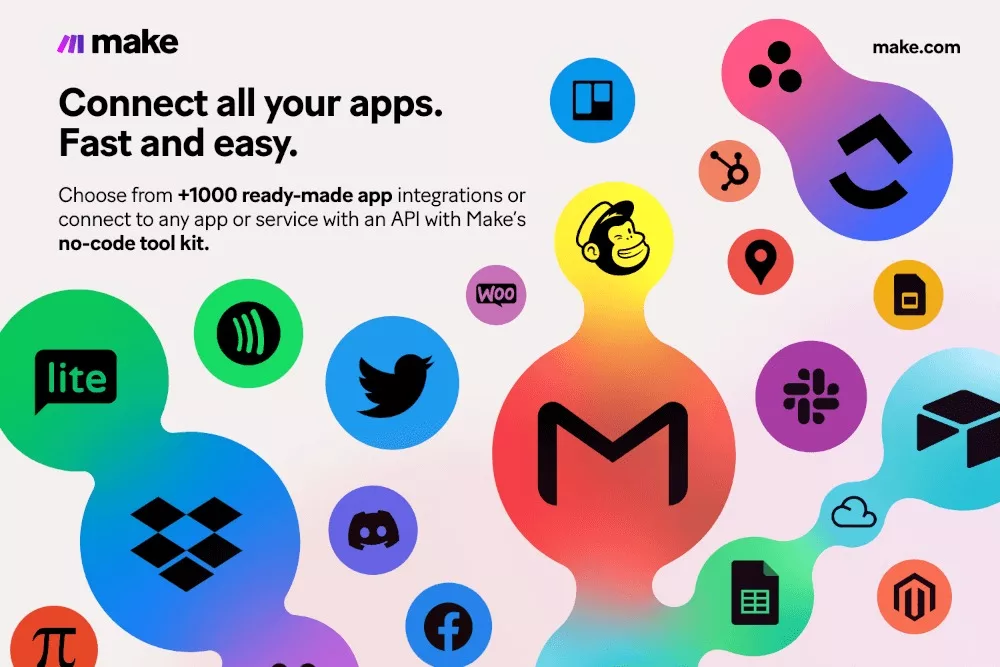

Makeの前身は Integromat であり、2016年にチェコ共和国プラハで誕生しました。直感的で使いやすいワークフロー自動化プラットフォームを提供することを目的としていました。2020年には、プロセスマイニングとエグゼキューションマネジメントの分野をリードする企業 Celonis に買収され、グローバル規模でのさらなる発展の道が開かれました。

そして2022年、Integromatは正式に Makeへと名称を変更し、ブランドやインターフェースを一新するとともに、AI Tools や AI Agents といった最新機能を追加し、現在では最も注目される自動化ソリューションの一つとなっています。

Makeの主な機能

| フロー制御 | 条件文を使ってワークフローの実行を制御し、すべてのステップを分析できます。 |

| データ操作 | Makeの豊富なドラッグ&ドロップ機能を使って、データをあらゆる形式に変換できます。 |

| HTTP/Webhooks | 任意の公開APIにリクエストを送り、外部Webサービスからワークフローをトリガーできます。 |

| ノート | シナリオエディター内で自動化の詳細を視覚的に記録し、より迅速で効率的かつ共同的な構築を可能にします。 |

| 可観測性 | 新しいアナリティクスダッシュボードを使用して、ワークフローの利用状況やパフォーマンスを明確に把握できます。 |

| チーム管理 | チームメンバーに対するロールベースのアクセス制御。チームごとに制限を設定し、ワークフローを管理できます。 |

| AIエージェント | リアルタイムで適応し、既存のツールを活用して複数のワークフローで機能する再利用可能なインテリジェントエージェントを構築できます。 |

| Make AIツール | 分類や要約などのAIタスクを、事前構築済みのノーコードモジュールで迅速に実行できます。プロンプトの専門知識は不要です。 |

| MCPサーバー | クラウドホストされたMCPサーバーを使用し、任意のAIインターフェースからシナリオにアクセス可能。サーバー管理は不要です。 |

n8nとMakeの比較:6つの重要な違い

料金プラン

プラットフォームによって価格モデルは異なります。中には魅力的なものもあれば、隠れたコストがかかるものもあります。それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。

n8n

n8nの大きな特徴は、「フェアコード(fair-code)」ライセンスを採用している点です。

これにより、ユーザーはCommunity Edition(コミュニティ版)を無料でダウンロードし、自身のサーバーにインストール(セルフホスティング)して利用できます。

その場合のコストは、主にサーバー運用費とメンテナンス費用のみです。

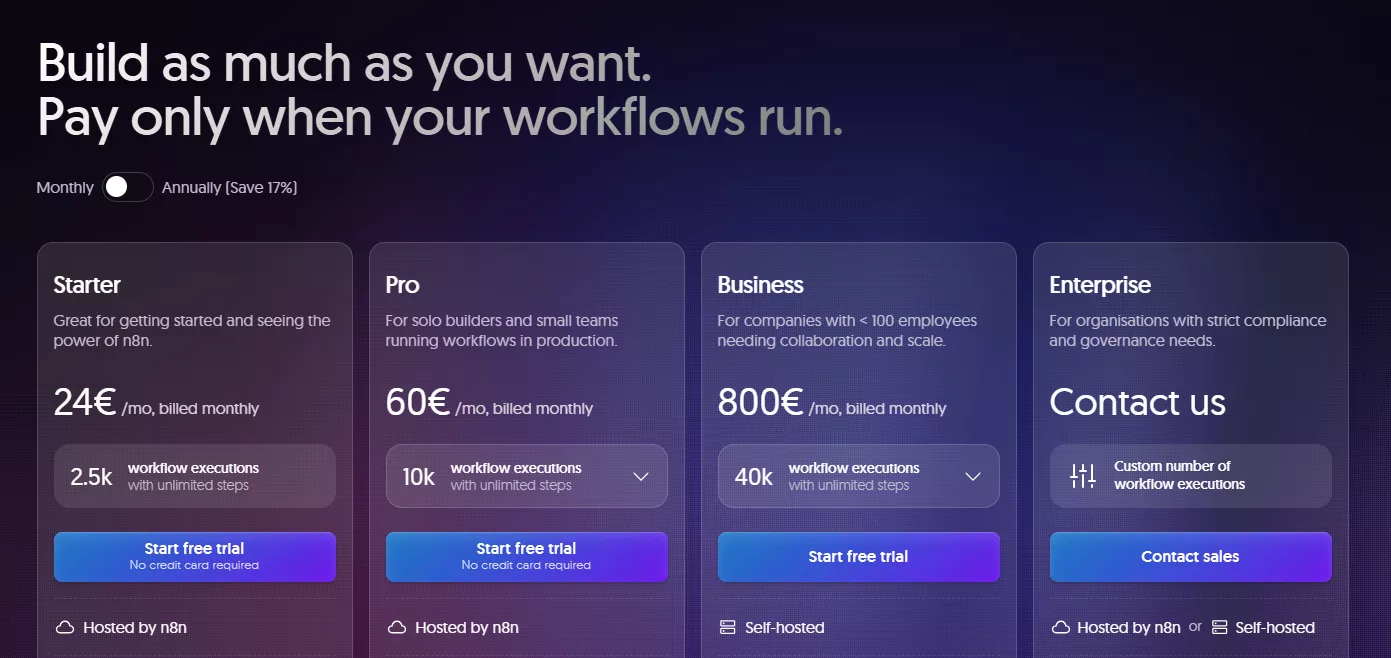

より利便性を重視する場合は、「n8n Cloud(クラウド版)」の有料プランも用意されており、ワークフロー数や実行回数の上限に応じて複数のオプションを選択できます。

>>>関連記事:

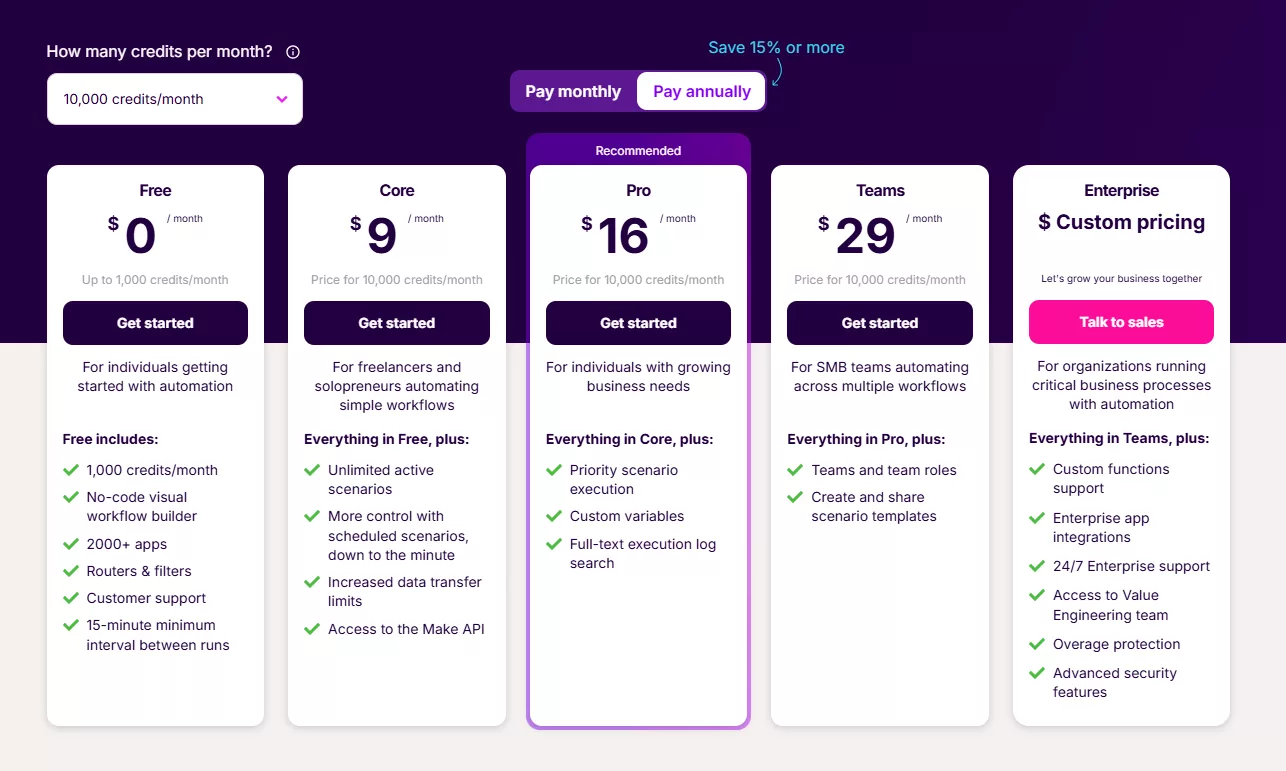

Make

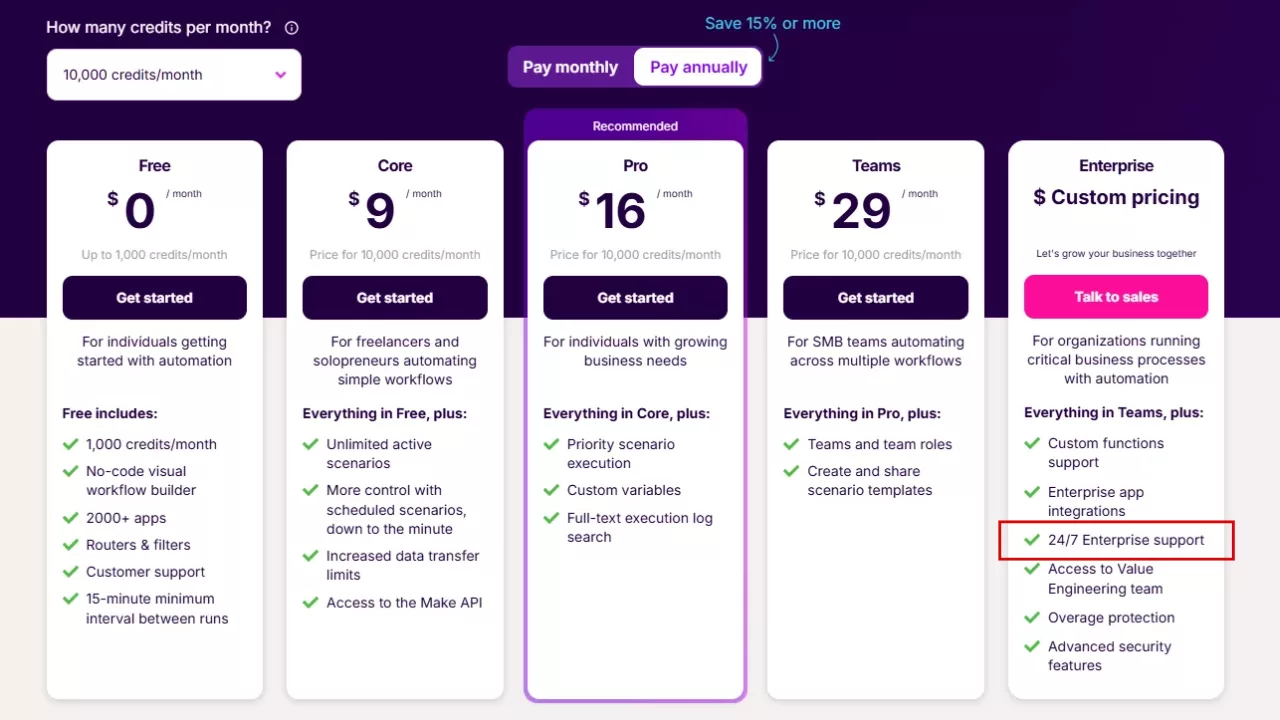

一方、Makeは、クラウド上で提供されるSaaS(Software as a Service)モデルで動作します。

Makeも無料プランを提供していますが、月間の操作回数(operations)やデータ転送量に制限があります。

有料プランでは、操作回数・シナリオ実行頻度・同時実行数・高機能オプションなどが段階的に拡張されます。

>>>関連記事:

総合的に見ると、技術的な知識があり、コストを抑えつつ大量の処理を行いたい場合は、セルフホスティング型のn8nが最も経済的な選択肢となります。

一方で、クラウド版を利用する場合は、「想定するワークロード(処理量)」に応じて慎重に比較検討する必要があります。

特にMakeは、実行回数が増えるとコストが急速に上昇する傾向があるため注意が必要です。

最適なユーザー層

n8n

n8nは、ローコードでありながらソースを公開し、自社環境にホストできる強力なAIワークフロービルダーです。その特性から、以下のようなユーザー層に最適です:

テクニカルチーム / 開発者チーム

- 本番環境で運用できる堅牢なワークフローを構築したいエンジニア

- JavaScriptやPythonを組み込み、柔軟にロジックを設計・制御したい技術者

- カスタムAPIや社内システムとの高度な連携を必要とするIT部門

AIを積極的に活用する組織

- OpenAI互換APIを通じて複数のモデルプロバイダーと連携したい企業

- OllamaなどのローカルLLMを利用し、自社環境で安全にAIワークフローを運用したいユーザー

- AIエージェントやデータ処理を業務フローに組み込みたいチーム

自社サーバーやプライベートクラウドでの運用を重視する企業

- セキュリティやコンプライアンスの理由からSaaS型ツールではなく自社環境で管理したい組織

- 金融、医療、研究機関など、機密性の高いデータを扱う業界

要するに、n8nは「開発者中心」かつ「AI活用」志向のチームや、セキュリティ重視の組織にとって理想的なソリューションです。直感的なドラッグ&ドロップUIとコード拡張性を兼ね備え、「強力なワークフローを構築しても制限されない」という理念のもと、幅広いユースケースに対応します

Make

- コーディングの知識がなくてもタスクを自動化したい非技術系ユーザー、マーケター、オペレーション担当者。

- SaaSアプリを迅速に接続し、クラウドベースで使いやすい自動化ツールを求める中小規模企業。

- 高度なカスタマイズよりも、導入のスピード、使いやすさ、ビジュアルでのワークフロー管理を優先するチーム。

Makeは、使いやすく直感的でシンプルかつ効果的なインターフェースを備えたノーコード自動化ソリューションを探している経験の浅いユーザーに最適です。技術に詳しくない方でも、わずか数分でMakeを使いこなすことができます。

一方、n8nは、ローコードかつセルフホスト可能な柔軟性を強みとし、開発者中心のチームやセキュリティ重視の企業に最適です。JavaScriptやPythonでカスタムコードを組み込み、OpenAI互換APIやローカルLLMとの連携を通じて高度なワークフローを構築できます。

つまり、「手軽さ・スピード重視ならMake」「柔軟性・拡張性・制御性を求めるならn8n」が最適な選択肢となります。

>>>関連記事:

データ保管と拡張性

n8n

n8nは、各クラウドインスタンスに最大100GBのデータストレージを提供します。セルフホストインスタンスのデータは、ホストサーバー上に保存されます。組み込みの静的ワークフローデータにより、ユーザーはワークフロー内で少量のデータを簡単に保存し、直接アクセスできます。さらに、Googleスプレッドシート、Airtable、SQLおよびNoSQLデータベース、S3など、多数のデータ&ストレージツールとの統合が可能です。

Make

Makeはクラウドベースのプラットフォームであり、インフラのスケーリングを自動的に管理しています。

そのため、ほとんどのユースケースにおいて安定したパフォーマンスを発揮します。

ただし、低価格帯のプランでは、実行頻度(スケジュール間隔)や同時実行できるオペレーション数に制限が設けられている場合があります。

このため、大規模なワークフローや高負荷な処理を行う際は、より上位のプランへのアップグレードが必要になる可能性があります。

考慮すべきもう一つの要素は、ワークフローの実行時間制限です。

両プラットフォームとも、無限ループや過剰なリソース消費を防ぐために一定の制限を設けています。大量のデータを処理するタスクでは、ワークフロー設計を最適化し、データを分割したり、ループ処理・キュー管理のテクニックを活用したりすることが重要です。

そのため、もし高いパフォーマンス要求があり、スケーリングを完全に自社でコントロールしたい場合は、セルフホスティング型のn8nが魅力的な選択肢となります。

一方で、Makeはクラウド上で自動的にインフラを管理してくれるため、

インフラ構築や運用を気にせずに使いたいユーザーにとっては、非常に便利なソリューションです。

カスタマイズの自由度

n8n

n8nは独自のネイティブ統合を構築しており、コミュニティが構築したコネクタをライブラリに追加できます(承認済みのコミュニティノードは誰でも利用可能です)。

ユニバーサルコネクタ:特定の統合が存在しない場合でも、REST API(HTTPリクエスト)、GraphQL、Webhook用のコネクタを使用して、ほぼすべてのサービスに接続できます。また、ワークフロー内に独自のJavaScript / Pythonコードを記述することで、ほぼあらゆることを行うことができます。

独自のノードを構築したり、システムやUIを根本的に変更して、ユースケースに適合させることもできます。この独自の機能により、あらゆる社内ツールやサードパーティAPIを、n8nエコシステム内の一流で再利用可能なコンポーネントに変換できます。

検証済みのパートナー構築ノードを使用してワークフローを強化しましょう。これらはすぐに使えるツールであり、検索エンジンの結果のスクレイピング、ソーシャルメディアからの最新コンテンツの取得、独自のAIチャットボットのトレーニング用データ収集などに役立ちます。

n8nのコードはGitHubで公開されており、n8nチームは常にコミュニティからの新しい貢献を歓迎しています。

Make

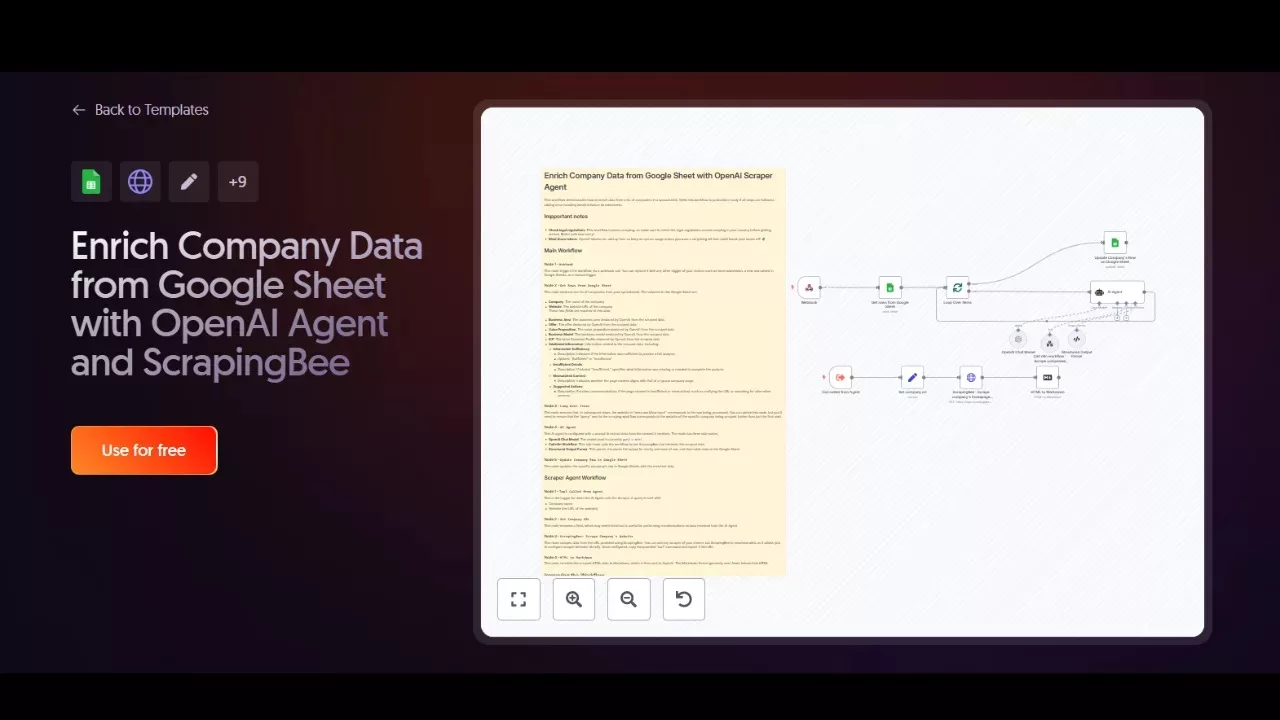

Makeは、数千ものアプリケーションをサポートする「非常に充実した統合ライブラリ(pre-built integrations)」を備えています。

主な対応カテゴリーは以下のとおりです。

- 業務アプリケーション:

Google Workspace、Microsoft 365、Slack、Trello、Asana など - Eコマースプラットフォーム:

Shopify、WooCommerce など - CRMシステム:

Salesforce、HubSpot など

これらのアプリごとに専用モジュールが用意されており、コードを書かずに多様なサービス間でシームレスな自動化を構築できます。

このように、Makeは対応アプリ数の多さと、一般的な業務アプリケーションとの連携のしやすさという点で優れています。

一方、n8nは統合数こそやや少ないものの、あらゆるAPIと接続できる柔軟性を持ち、より複雑な統合シナリオや高度な自動化にも対応できる点が大きな強みです。

ユーザーインターフェース (UI)

n8n

n8nは、フローロジックを瞬時に確認できる、視覚的でインタラクティブな開発環境を提供します。視覚的なフローチャートとして機能し、複雑な分岐やマージを含む自動化の実行パスを明確に示します。

すべてのエクスペリエンスは、高速でクリーンなキャンバス上に構築されています。スクリーンショットや動画を埋め込んだり、ワークフローに付箋を貼り付けたりすることで、複雑なロジックを文書化したり、チームへのリマインダーを残したりすることも可能です。

n8nは、開発ロジックを整理すると同時に、詳細かつきめ細かな制御を提供します。

Make

Makeの重要な焦点は、ワークフロー自動化への視覚的なアプローチです。Makeでは、自動化にはモジュールとアニメーションが含まれており、自動化するアクションとデータの流れを示します。これはMakeの大きな利点の一つです。直感的なドラッグアンドドロップインターフェースにより、ユーザーは自分が何をしているのかを視覚的に把握できるため、作成、構築、自動化を視覚的に行うことができます。

カスタマーサポート

n8n

n8nのコミュニティフォーラムには4万人以上のメンバーが参加しており、困ったときには質問を投稿すれば、同日中に迅速な回答を得られることも多いです。自動化の構築者、エンジニア、専門家、パワーユーザーと交流しながら、積極的にソリューションを構築・共有することができます。さらに、n8nにはコミュニティフォーラム専任のサポートチームも存在します。

また、n8nに連絡する方法は複 数あり、活発なn8n専門家コミュニティを利用することも可能です。さらに、n8n Docs は定期的に更新されるため、常に必要な最新情報を見つけることができます。

ワークフローがミッションクリティカルで直接的なサポートが必要な場合は、エンタープライズプランが利用可能です。メールサポートや、最も重要な課題に対して保証された応答時間が含まれています。

つまり、両方の利点を享受できます。学習を始める初日から頼れる大規模なアクティブコミュニティと、成長したときや必要になったときに直接n8nチームとつながれる環境が整っています。

Make

Make Communityは、Makeのユーザー同士がつながり、知識を共有し、質問を投稿し、互いにサポートし合うためのプラットフォームです。

フォーラム内には、Customer Support専用のセクションがあり、ユーザーがサポート対応の経験、返信までの時間、共通のサポート課題などについて意見交換を行っています。

ユーザーコミュニティでの投稿によると、Makeのサポートチームへ直接連絡するのは必ずしも容易ではなく、返信までに時間がかかる場合もあるとの声が見られます。

問題が発生した場合、ユーザーはMakeのヘルプデスクまたはサポート窓口にチケットやメールを送信することが推奨されています。

また、エンタープライズ(企業)向けプランでは、Makeが24時間365日のサポート体制を提供し、Technical Account Managerによる専任サポートを受けることができます。

n8n vs Make:あなたに合うワークフロー自動化ツールはどっち?

比較表

n8n

| n8n の長所 | n8n の短所 |

| オープン(Fair-code)&セルフホスティング 最大限の柔軟性、データの完全管理、コスト最適化の余地。セルフホスト版ではワークフロー数や実行回数の制限に縛られにくい。 | 学習コストがやや高い 技術的背景がない人にとって、ノードや基礎的なプログラミング概念の習得が必要。 |

| 高いカスタマイズ性 JavaScriptで高度なロジック処理、カスタムノード作成、任意のAPIとの深い統合が可能。 | UIの洗練度 Makeと比べると、やや“技術寄り”でビジュアルの派手さは控えめ。 |

| 複雑なワークフローに強い ード設計と柔軟なエラー処理で、多段・多条件のフローを効率的に構築。 | 公式ノード数はMakeより少なめ どんなAPIにも繋げる柔軟性はあるが、既製モジュールが少ない分、手間がかかる場面も。 |

| 活発なコミュニティ フォーラムやDiscordが活発で、解決策・ナレッジを得やすい。 | セルフホストの知識が必要 サーバ運用・保守の前提知識が求められる。 |

| コスト効率(特にセルフホスト) Community版は無料で、個人や小規模企業に大きな利点。 |

Make

| Make の長所 | Make の短所 |

| 直感的で非常に使いやすいUI スキルに関わらず着手しやすい。 | コストが増えやすい 実行回数(operations)や各種制限により、負荷が大きいと費用が膨らみやすい。 |

| 巨大な統合ライブラリ(モジュール) 数千のアプリ/サービスに対応し、連携が速い。 | コードによる深い拡張性は限定的 データ処理機能はあるが、n8nほど自由度は高くない。 |

| 学習コストが低い テンプレートも豊富で、ノーコードで実用的な自動化がすぐ作れる。 | ベンダーロックイン 独自クラウドのため、方針・機能・料金に依存。 |

| 多数のサンプル・シナリオ 一般的な自動化を迅速に導入可能。 | データ管理の自由度 セルフホストに比べるとコントロールが限定的。 |

| インフラ不要(クラウドSaaS) 運用・保守の心配がない。 |

どちらがあなたに合うか?

最終的な判断は、要件・優先度・技術スキル・予算によって異なります。

- 最大限の柔軟性、コードでの深いカスタマイズ、セルフホストでのデータ完全管理、コスト最適化を重視し、一定の技術力があるなら n8n が理想的。

- 直感的UI、圧倒的な統合数、インフラ不要ですぐに始めたいなら Make が有力候補。

まずは両ツールの無料プランで試用し、あなたの想定ワークロードと料金モデルを照らし合わせて検討するのが最善です。

よくある質問

| n8nは本当に無料? セルフホストのコストは? | n8nは「fair-code」ライセンスのCommunity Editionを提供しており、無料でダウンロード&セルフホストできます。主なコストはサーバ(VPSや専用機)の費用と保守・アップデートの手間です。セルフホストを避けたい場合は「n8n Cloud(有料)」も利用できます。 |

| Makeに無料プランはある? 制限は? | Freeプランがありますが、一般的に月間のoperations数、データ転送量、同時に動かせるシナリオ数、**最短実行間隔などに制限があります。 |

| Makeをセルフホストできる? | いいえ。Makeは完全なクラウドSaaSで、サーバにインストールして自前運用することはできません。全てMakeの基盤上で管理されます。 |

| コード未経験の初心者にはどちらが良い? | 一般にMakeが取り組みやすいと評価されます。直感的なUI、豊富なモジュールとテンプレートにより、ノーコードで早く成果が出せます。 |

| 開発者にはどちらが向く? | n8nが好まれます。セルフホストによる完全なコントロール、FunctionノードでのJavaScript実装、社内システムとの深い統合、拡張に優しいfair-codeが魅力です。 |

まとめ

業務自動化は、生産性向上・ミス削減・スピード改善を同時に実現する強力な施策です。

なかでも n8n と Make は有力な選択肢で、前者は セルフホストと拡張性(コードによる自在なカスタマイズ) に、後者は 直感的UIと豊富な統合モジュール に強みがあります。

費用面では、大量処理やデータ主権を重視するなら n8n(Self-Hosting)、運用負担を最小化して素早く始めるなら Make(Cloud) が有利です。

最終的な最適解は、要件・スキル・予算・求める拡張性のバランスで決まります。まずは両ツールの無料プランで小さく検証し、ワークロードやセキュリティ要件に照らして評価を深めましょう。

ワークフロー自動化ツールの検証期間を短縮したい企業様は、ぜひRelipaまでお問い合わせください。

Relipaは、Web3・ブロックチェーン分野で9年以上の経験を持ち、業務自動化ソリューション開発において日本および世界中の大手企業から信頼をいただいています。確かな技術力と実績に加え、企業の実際の課題やニーズを深く理解し、最適な解決策を提案します。

今すぐRelipaにお問い合わせいただき、ワークフロー自動化の導入に向けた最適なソリューションと専門的なコンサルティングをご体験ください。

EN

EN