近年、生成AIやAIエージェントの進化により、業務の自動化や情報連携のあり方が大きく変わりつつあります。

複数のAIモデルやアプリケーションが協調して動作することで、より高度な意思決定や効率化を実現する時代が到来しました。

この流れの中で注目を集めているのが、「Dify」と「MCP(Model Context Protocol)」の連携です。

DifyはオープンソースのAIアプリ開発プラットフォームとして急速に普及しており、

一方のMCPは、異なるAIモデル間で安全かつ標準化された通信を可能にする新しいプロトコルとして注目されています。

本記事では、

- Difyとは何か

- MCPとは何か

- 両者を連携させることで何ができるのか

をわかりやすく解説し、さらに企業がDify MCPを活用するメリットや導入のポイントについても紹介します。

AIエージェントを活用した業務効率化や自動化を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

Dify MCPとは?

「Dify MCP」とは、AI開発プラットフォーム Dify が MCP(Model Context Protocol) に対応することで、より柔軟かつ相互運用性の高いAIエージェント開発・運用を実現する仕組みのことです。

従来、異なるLLM(大規模言語モデル)やAIサービス間の連携には制限がありましたが、MCPを介することで、Dify上のAIエージェントが他のAIシステムや外部ツールと安全かつスムーズに連携できるようになります。

出典:Qiita

つまり、Dify MCPは「オープンで拡張性の高いAIエコシステム」を支える新しいアプローチといえます。

>>>関連記事:

Difyとは?

Difyは、オープンソースのAIアプリ開発プラットフォームであり、AIエージェントやチャットボット、ワークフロー自動化ツールなどをノーコード/ローコードで構築できる環境を提供します。

開発者は、ChatGPTやClaude、GeminiなどのLLM(大規模言語モデル)を柔軟に組み合わせながら、自社業務や顧客ニーズに合わせたAIシステムをスピーディに構築可能です。

また、Difyはセルフホスティングとクラウド版の両方に対応しており、セキュリティ要件やデータ管理ポリシーに応じて柔軟に選択できます。

さらに、UI/UXが直感的で、非エンジニアでもプロンプト設計・フロー作成が簡単に行える点も大きな特徴です。

>>>関連記事:

MCPとは?

MCP(Model Context Protocol)とは、Anthropicが提唱する新しいAIエージェント連携プロトコルであり、異なるAIモデルやツールが相互に通信・連携できるようにする仕組みです。

これまで各AIが個別のAPIを通じて限定的に連携していたのに対し、MCPを利用することで、AI同士が安全かつ標準化された方法で情報や機能をやり取りできるようになります。

簡単に言えば、MCPはAI間の共通言語です。

このプロトコルを通じて、たとえば「Claudeが生成したテキストをGPTが解析し、結果をNotionに自動保存する」といった一連の処理をシームレスに実現できます。

>>>関連記事:

Dify × MCPの関係性

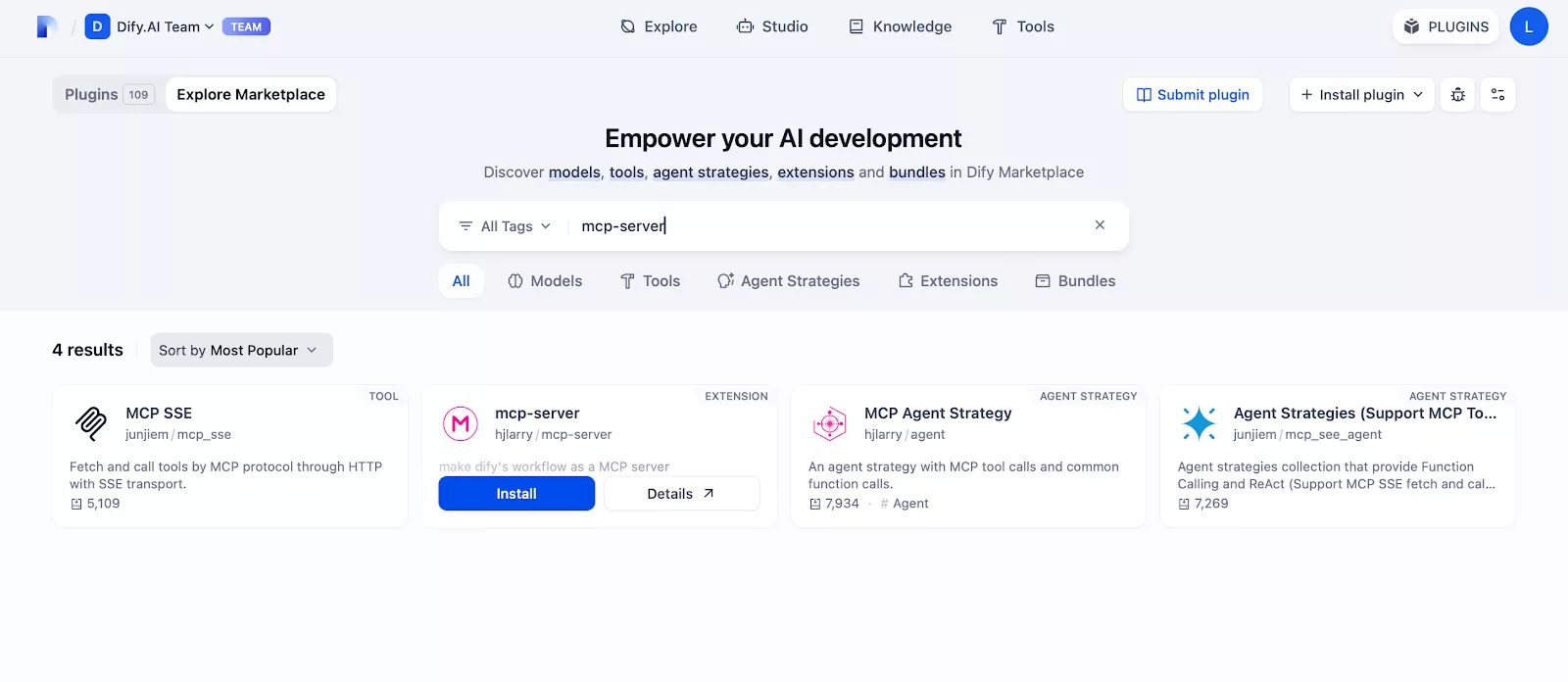

Difyは最新アップデートでMCPプロトコルに正式対応しました。

これにより、Dify上で作成したAIエージェントが、MCP経由で外部ツールや他のAIモデルと直接連携できるようになっています。

たとえば、

- Claude、GPT、Geminiといった異なるLLMの連携

- 外部API(Google Drive、Notion、Slackなど)との安全な接続

- 社内データベースやナレッジベースの統合

といった高度なエコシステムを、DifyのGUI上で構築可能です。

つまり、Dify × MCP連携によって、AIエージェントの開発は「単体ツール」から「相互に学習・協働するAIネットワーク」へと進化しました。

企業は、複数のAIサービスを一元管理しながら、より効率的かつスケーラブルなAIシステムを構築できるようになっています。

>>>関連記事:

Dify MCP 連携でできること

DifyがMCPに対応したことで、AIエージェントや外部ツール間の連携がこれまで以上に柔軟かつ強力になりました。

ここでは、具体的にDify MCP連携で実現できる主な機能を紹介します。

外部MCPサーバーとの連携

Difyは、外部に構築されたMCPサーバーと接続し、そこに登録された機能やツールをAIエージェントから直接利用できます。

たとえば、外部MCPサーバーにある「データ検索API」や「業務管理システム」と接続することで、Dify内のAIがリアルタイムで情報取得・操作を行えるようになります。

これにより、企業は既存のシステム資産をそのまま活かしつつ、AIエージェントを社内ワークフローに自然に組み込むことが可能になります。

DifyアプリをMCPサーバーとして公開

Dify自体をMCPサーバーとして公開することも可能です。

つまり、他のMCP対応AIや外部アプリケーションから、Dify上で構築したAI機能を呼び出すことができます。

たとえば、Dify上で作った社内ナレッジBotをMCP経由で他の社内AIツールに共有することで、同じ知識ベースを活用した統一的な回答を実現できます。

>>>関連記事:

AIエージェント同士の相互運用

MCPを介することで、異なるAIエージェント同士が相互に通信・協働できるようになります。

たとえば、1つのエージェントがユーザーリクエストを解析し、別のエージェントが情報を検索、さらに別のエージェントが結果をまとめて提示する、という分業型の処理が可能です。

Difyではこれらの連携をGUIベースで設定できるため、複数のAIを連動させた協調型AIエコシステムを簡単に構築できます。

企業が得られる5大メリット

Dify MCP連携を導入することで、企業はAIの導入コスト削減から生産性向上まで、幅広いビジネス価値を得ることができます。

以下では、特に注目すべき5つのメリットを紹介します。

開発スピードの大幅向上

Difyのローコード環境とMCPの相互接続性を組み合わせることで、AIエージェントや自動化ツールの開発・実装スピードが劇的に向上します。

従来のように個別APIを構築する必要がなく、標準化されたプロトコル上で複数のAIを組み合わせることが可能です。

コスト削減と再利用性の向上

MCPを利用すれば、一度開発したAI機能を他のアプリケーションやプロジェクトでも再利用できます。

DifyをMCPサーバーとして公開すれば、社内外のツールと連携しながら同じロジックを展開できるため、重複開発のコストを大幅に削減可能です。

セキュアでスケーラブルな運用

Dify MCP連携では、各AIモデルや外部APIへのアクセスがプロトコルレベルで制御されるため、セキュリティリスクを最小限に抑えつつ拡張が可能です。

特に、企業のデータガバナンス要件やアクセス管理にも対応しやすく、規模拡大に強い構成を実現します。

AI活用促進

Dify MCPを導入することで、異なる部署間で開発されたAIエージェントやツールを共有し、共通の知識基盤として活用できます。

たとえば、営業部門が使う顧客応対AIを、カスタマーサポートでも同じデータを使って運用する、といった横断的な活用が容易になります。

継続的なAIエコシステムの構築

Dify MCPは、単一のAIツールを使い捨てるのではなく、「AI同士が協調し進化し続けるエコシステム」を実現します。

新しいモデルやサービスが登場しても、MCPを介して容易に追加・統合できるため、企業は常に最新技術を活用し続けることが可能です。

導入ステップと注意点

Dify MCP連携を効果的に導入するためには、システム構成の整理からセキュリティ設計まで、いくつかの段階を踏むことが重要です。

以下では、導入の流れと注意すべきポイントを具体的に解説します。

導入の流れ

① 要件定義・目的設定

まず、どの業務領域でAIを活用したいのか、どのデータやツールと連携する必要があるのかを明確にします。

Difyで構築するAIエージェントの役割(例:社内ナレッジ検索、顧客応答、自動レポート作成など)を具体化することが出発点です。

② Dify環境の構築・設定

次に、Difyの環境をクラウドまたはオンプレミスで構築します。

必要に応じて、外部MCPサーバーや自社システムとの通信設定(APIキー、アクセストークンなど)を行います。

セキュリティ要件が厳しい場合は、セルフホスティング環境が推奨されます。

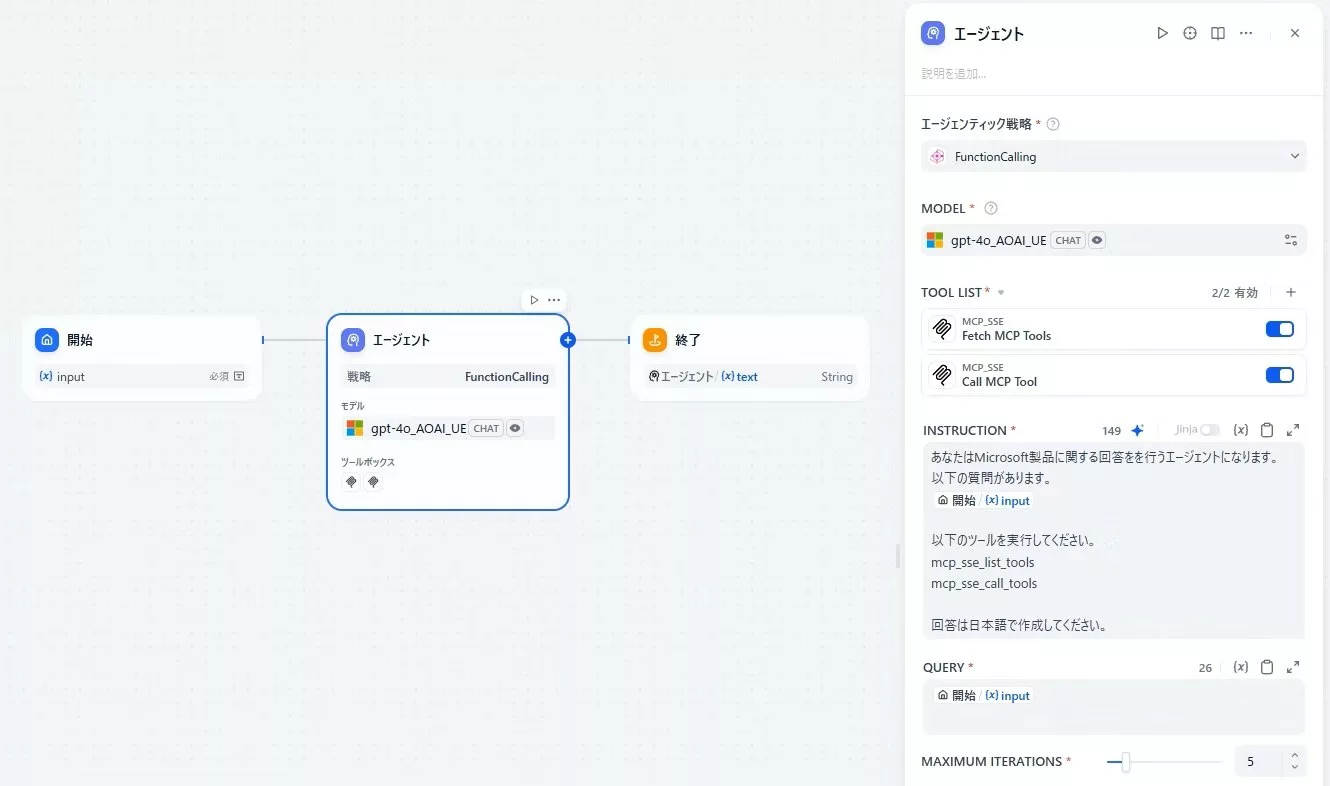

③ MCP連携の設定

MCPサーバーとの接続設定を行い、Dify上で利用する外部機能を登録します。

ここで、どのAIモデル(GPT、Claude、Geminiなど)をどのタスクに使うかを設計しておくと、後の最適化が容易になります。

④ テスト・検証

連携が正しく動作しているか、データが安全にやり取りされているかを検証します。

実運用に入る前に、負荷テストや権限設定を含めたセキュリティテストを行うことが重要です。

⑤ 本番運用・継続改善

導入後は、利用状況のログ分析やエージェント間連携の最適化を継続的に行います。

MCP対応の新しいツールやモデルが登場した際には、柔軟に追加していくことでAI環境を常に最新化できます。

注意点

セキュリティポリシーの整備

MCP連携により外部APIと通信するため、アクセス制御や認証情報の管理が不可欠です。

内部データを扱う場合は、暗号化通信(HTTPS)やトークン制御を徹底しましょう。

依存関係の整理

複数のAIや外部サービスを組み合わせる場合、それぞれの依存関係や制限(APIリミットなど)を把握しておく必要があります。

今後の展望

MCPの標準化が進むことで、AIエージェント同士の連携や自動化の精度はさらに向上していくと考えられます。

特に、企業内のナレッジ共有、カスタマーサポート、業務フロー自動化などの領域では、Dify MCP 連携による恩恵が大きく、今後ますます活用が進むでしょう。

また、Difyはオープンソースとして開発が続けられているため、MCP対応のプラグインやエージェント連携機能の拡充も期待されています。

これにより、企業はより柔軟かつ安全にAIシステムを構築できるようになります。

将来的には、Dify MCPを中心にした「AIエージェント・エコシステム」が形成され、異なるAIモデルやツールが自然に連携し、ビジネスの生産性を大きく変える可能性があります。

まとめ

Dify MCPは、AI分野における次世代の革新的な仕組みであり、柔軟な自動化とAIエージェント間のインテリジェントな連携を実現します。

DifyはAIエージェントを効率的に開発・運用できるプラットフォームであり、一方でMCP(Model Context Protocol)は、AIモデル間の安全で標準化された接続を可能にします。

この2つを組み合わせることで、企業は次のような価値を得られます:

- 複数のAIをシームレスに統合し、既存システムを強化

- 意思決定や業務の自動化を加速

- 新たなサービスやプロダクトの創出

AIと自動化が企業競争力の鍵となる今、Dify MCPをいち早く導入することは、単なる技術選択ではなく、将来を見据えた戦略的判断といえるでしょう。

Relipaは、9年間にわたり日本企業のDX・システム開発を支援してきたIT企業です。

常に最新のテクノロジートレンドをキャッチアップし、AIエージェント、Web3、Blockchainなど先端分野で数多くの実績を積み重ねています。Dify MCPの導入・活用に関して、

- 社内業務の自動化、

- AIエージェントの構築、

- 既存システムとの連携最適化

といった課題をお持ちの企業様は、ぜひRelipaにご相談ください。

私たちは、アイデア段階から実装・運用まで一貫してサポートし、企業が協働型AI(Collaborative AI)時代へスムーズに移行できるよう支援いたします。

EN

EN