分散型台帳技術(DLT)は、単なるデータ記録方法ではありません。これは、ビジネスにおける「信頼」のあり方を再定義し、業界の垣根を越えた新しい協力の形を可能にする、革命的なパラダイムシフトです。

この記事では、分散型台帳技術の本質を深く理解し、ご自身のビジネスにどのように活用できるかを具体的にイメージできるよう、一歩ずつ分かりやすく解説していきます。

分散型台帳とは?

分散型台帳(ぶんさんがただいちょう)とは、その名前が示す通り、単一の中央サーバーによって一元管理されるのではなく、地理的に異なる場所にいる多くの参加者(ノード)によって分散型の形で共有・管理されるデジタル台帳のことです。

取引記録やデータの履歴は、ネットワークの参加者全員が共有する一つの台帳に記録され、常に同期が保たれています。この仕組みにより、特定の管理組織を介さなくても、データの正当性と一貫性を維持することが可能になります。これは、従来の中央集権的なクライアントサーバーモデルとは全く異なる、非中央集権的なデータ管理のアプローチです。

分散型台帳とブロックチェーンの関係

分散型台帳という言葉を聞いて、すぐにブロックチェーンを思い浮かべる方は多いかもしれません。この二つの関係を理解することは、この技術を把握するための第一歩です。

ブロックチェーンは分散型台帳技術の一種であり、その最も有名で代表的な実装例です。しかし、全ての分散型台帳がブロックチェーンというわけではありません。

ブロックチェーンは、取引データ(トランザクション)を「ブロック」と呼ばれる単位にまとめ、それらを時系列に沿って「チェーン」のように連結することで、データの連続性を保証します。この構造により、一度記録されたデータの改ざんが極めて困難になります。

>>>関連記事:ブロックチェーンとは何か?その特徴、応用、仕組み

一方で、ブロックチェーン以外の分散型台帳技術も存在します。

例えば:R3社が開発したCorda(コーダ)は、プライバシーを重視して設計されており、取引情報を関係者間のみで共有し、必ずしも全ての参加者に全取引を公開する必要はありません。

また、IOTA(アイオタ)が採用するTangle(タングル)は、ブロックを使わずに取引同士が直接結びつく「有向非巡回グラフ(DAG)」という構造を持っています。これにより、スケーラビリティ(拡張性)や取引手数料の問題を解決することを目指しています。

以下の表は、従来の中央集権型台帳、ブロックチェーン、そして広義の分散型台帳(DLT)の概念的な違いをまとめたものです。

| 特徴 | 中央集権型台帳 (Centralized Ledger) | ブロックチェーン (Blockchain) | 広義の分散型台帳 (DLT) |

| 管理者 | 信頼できる単一の中央組織(例:銀行) | 存在しない(非中央集権) | 存在しない、または限定された管理者グループ |

| データ構造 | データベース形式(例:SQL) | 時系列で繋がれたブロックのチェーン | 多様(チェーン構造、DAG構造など) |

| データ共有範囲 | 管理者のみが全体像を把握 | 全参加者(パブリック型の場合) | 取引の当事者、または指定された参加者のみ |

| 改ざん耐性 | 管理者の信頼性に依存 | 極めて高い(暗号化と合意形成による) | 高い(実装方法による) |

| 透明性 | 低い(外部から見えない) | 高い(パブリック型の場合) | 柔軟に設定可能 |

| 代表例 | 企業の顧客データベース、銀行の口座元帳 | ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum) | Hyperledger Fabric, Corda, Tangle |

この相違点を把握することは、自社のビジネス課題に対しどの技術が最適な解決策となり得るかを見極める上で、極めて重要です。もし完全な透明性と非中央集権的な性質を要件とするならば、パブリックブロックチェーンが最も適した選択となるでしょう。

逆に、プライバシー保護、処理速度、そして特定の参加者グループ間における信頼の構築を最優先に考えるのであれば、CordaやHyperledger Fabricのような許可型分散型台帳(Permissioned DLT)が有力な選択肢となります。

ここで鍵となるのは、「分散型台帳」が単一の技術を指す言葉ではなく、信頼をデジタル化して共有するための多様な手法を内包した技術システムである、と認識することです。この認識こそが、分散型台帳のポテンシャルを最大限に引き出すための第一歩となります。

>>>関連記事:パブリックブロックチェーンとは?特徴・メリット・応用とプライベートチェーンとの違い

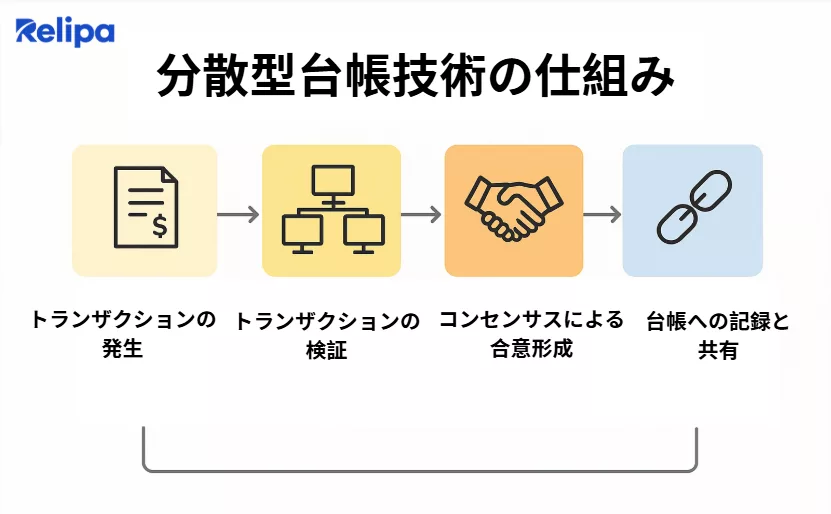

分散型台帳技術の仕組み

分散型台帳は、なぜこれほど注目され、信頼性の高いシステムを構築できるのでしょうか?その秘密は、多くの先進的な技術要素を巧みに組み合わせた、独自の仕組みにあります。

ここでは、その中心となる仕組みをデータの流れに沿って解説します。このプロセスを理解することで、本技術が持つ「極めて改ざん困難」で「透明性が高い」という特性の根源を掴むことができるでしょう。

分散型台帳の基本的な仕組みは、以下のステップで構成されています。

- トランザクションの発生とネットワークへの配信

すべてのプロセスは、ネットワーク上で一つの取引、すなわち「トランザクション」が実行されることから始まります。これは単なる送金に留まらず、契約の締結、所有権の移転、あるいは製品の生産履歴を記録するといった、あらゆる価値や情報の移転が該当します。

トランザクションが実行されると、そのデータは送信者の電子署名によって正当性が保証され、ネットワークに参加しているすべてのノード(コンピューター)に向けて配信(ブロードキャスト)されます。

- トランザクションの検証ノード

トランザクションの情報を受け取った各ノードは、それぞれが独立してその取引が正当なものかを確認します。

この確認作業では、主に以下の項目がチェックされます。

- 送信者の電子署名は本物か?

- 送信者に取引を実行する権限や十分な残高があるか?

- 不正な「二重支払い(ダブルスペンディング)」の試みではないか?

このように検証作業を分散させることで、一人の管理者が不正を働くリスクや、一つのシステムダウンが原因で取引全体が停止してしまう「単一障害点(Single Point of Failure)」のリスクが取り除かれます。

>>>関連記事:ブロックチェーン金融とは?仕組み・メリット・活用事例を徹底解説

- コンセンサスアルゴリズムによる合意形成

ネットワーク上のノードの大多数によって取引が「有効」であると検証されると、次のステップとして、その取引を正式な台帳へ記録するための「合意形成」が行われます。

この合意形成のためのルールが「コンセンサスアルゴリズム」と呼ばれ、分散型台帳の心臓部ともいえる重要な要素です。ビットコインで採用されているプルーフ・オブ・ワーク(Proof of Work, PoW)や、イーサリアムが移行を進めているプルーフ・オブ・ステーク(Proof of Stake, PoS)のように、その種類は多岐にわたります。

特に、企業向けのパーミッション型台帳(許可型台帳)では、より迅速で省エネルギーな合意形成を可能にするビザンチン障害耐性(BFT)系統のアルゴリズムがよく利用されます。

このプロセスを経て、ネットワーク全体で「この取引を台帳の特定の部分へ記録する」という、ただ一つの共通認識が形成されるのです。

- 台帳への記録と共有

合意形成がなされた取引は、ブロックチェーンの場合、新しいブロックに取り込まれ、既存チェーンの末尾に繋げられます。その際、前のブロックのハッシュ値(データを要約したもの)が次のブロックに含まれる仕組みになっています。これにより、もし誰かが過去のデータを不正に書き換えようとしても、それ以降に連なる全てのブロックのハッシュ値を再計算する必要が生じるため、事実上、改ざんは不可能となります。

記録が完了すると、更新された最新の台帳が複製され、ネットワーク上のすべてのノード(参加コンピューター)へ共有されます。

この仕組みによって、参加者全員が常に全く同一の最新台帳を保有することになり、極めて高い透明性とデータの完全性(インテグリティ)が維持されます。この一連のプロセス全体が、中央集権的な管理モデルとは対照的に、分散型台帳が「高い信頼性」と「改ざん困難性」を実現する仕組みなのです。

分散型台帳アプリケーションの実践

分散型台帳技術は、もはや単なる理論上の話ではありません。ビジネスや社会の様々なシーンで、具体的な応用例として実際に価値を創出し始めています。

本記事では、この技術が現実社会の問題をどのように解決しているのか、5つの具体的な事例を挙げて見ていきましょう。これらの事例から、皆様のビジネスに潜む新たな可能性を見つけ出すヒントを得ていただければ幸いです

トランザクション記録

分散型台帳の最も基本的な活用法は、あらゆる記録を安全かつ透明性が高い形で書き残すことです。これは、お金のやり取りのような金融取引に限りません。

例えば、世界に広がるサプライチェーン(供給網)を考えてみましょう。一つの製品が農場から工場、倉庫、そしてお店に届くまでの全工程です。その各段階で、「持ち主が誰に変わったか」「品質チェックの結果はどうだったか」「輸送中の温度は適切だったか」といった情報が、一つ一つの取引データとして分散型台帳に記録されていきます。

この仕組みのおかげで、関係者全員がリアルタイムで正確な情報を共有できます。これにより、偽造品(ニセモノ)の流通を防いだり、万が一製品に問題が見つかり回収(リコール)となった場合でも、原因がどこにあるのかを迅速に突き止めることが可能になります。

セキュリティ検証

分散型台帳が持つ「改ざんできない」という性質は、セキュリティの分野で非常に大きな力を発揮します。特に、本人確認(KYC)やデジタル上の身元管理といった領域では、その価値は計り知れないものがあります。

これまでのID管理方法では、個人の情報はサービスを提供する会社ごとにバラバラに保管されており、常に情報漏洩の危険に晒されていました。しかし、分散型ID(Decentralized Identity, DID)という新しい仕組みを使えば、個人が自分の情報を主体的に管理し、必要な情報だけを選んで第三者に提示できるようになります。

例えば、年齢を確認したい場面を考えてみましょう。生年月日をそのまま提示する代わりに、「20歳以上である」という事実だけを証明として提供できます。これはゼロ知識証明という技術によって可能になります。

このように、個人のプライバシーをしっかりと保護しながら、確実な本人確認が実現できるため、より安全なデジタル社会の基盤を築くことにつながるのです。

投票管理

民主主義の基盤である投票システムは、極めて高い透明性と公平性が求められる分野です。この課題に対し、分散型台帳は画期的な解決策を提供します。

有権者資格の確認から投票内容の記録、そして開票に至るまでの一連のプロセスを台帳上で管理することで、二重投票や不正投票といったリスクを原則として排除することが可能です。各投票は匿名性を保ちつつ暗号化された形で記録されるため、「誰が誰に投票したか」というプライバシーは保護されます。同時に、誰もが全ての票が正確に集計されたことを検証できるため、選挙結果への信頼性を大幅に高めることにつながります。

このような活用法は、例えば株主総会や地域コミュニティの意思決定など、企業や組織内での様々な投票活動においても期待されています。

契約書への署名

スマートコントラクト(Smart Contract)は、分散型台帳の持つ可能性を飛躍的に高めた応用技術の一つです。これは、あらかじめ定められたルールや条件をプログラムしておく仕組みであり、その条件が満たされると、契約内容が自動的に実行されます。

例えば、不動産の賃貸契約で考えてみましょう。スマートコントラクトを活用すれば、「毎月の家賃が期日通りに支払われたことを確認できた時点で、物件のデジタルキーへのアクセス権を自動で有効にする」といったプロセスを自動化できます。

これにより、仲介者を介さずに契約を執行できるようになり、コストの削減と効率化に直結します。さらに、契約内容は台帳に記録されるため、後からの改ざんが不可能となり、契約不履行のリスクも大幅に低減されます。この技術は、法務や契約管理のあり方を根底から変える力を持っているのです。

所有権の証明

不動産や芸術作品、知的財産権といった有形・無形の資産に対する所有権の証明は、経済活動の根幹をなすものです。分散型台帳は、これらの資産の所有権をデジタルトークンという形で表現し、その発行、移転、管理を安全に行うための基盤を提供します。

例えば、高価な不動産をデジタル・トークンに小口化して販売する(セキュリティ・トークン・オファリング、STO)ことで、これまでは一部の富裕層に限られていた投資の機会を、より多くの人々に開きます。所有権の履歴はすべて台帳に記録されるため、権利関係が明確になり、取引の透明性と流動性も向上します。

これは、資産管理の民主化を促進し、新たな市場を創出することが期待されています。

分散型台帳の利点

なぜ分散型台帳技術は、多くの産業に変化を促進する力として、これほど大きな期待を寄せられているのでしょうか?

その理由は、この技術がもたらす根本的な利点にあります。これらは、従来の中央集権的な管理システムが抱える課題への抜本的な解決策となると同時に、ビジネスプロセスに対して全く新しい次元の効率性と信頼性をもたらすのです。

特に重要とされる三つの価値、「安全性」、「透明性」、そして「アクセシビリティ」について、その利点を掘り下げて解説します。

安全

一つ目は、データの「分散管理」です。データは世界中の多数のノード(コンピューター)にコピーされて保管されます。そのため、一部のノードがサイバー攻撃を受けたり、自然災害で機能しなくなったりしても、システム全体が停止することはありません。このように、特定の一点に依存しない「単一障害点のない」構造が、極めて高い稼働率と障害への強さを実現しているのです。

二つ目は、強固な「暗号化技術」の活用です。取引のデータはハッシュ関数という技術で暗号化され、各ブロックが鎖(チェーン)のように連結されます。この仕組みにより、一度記録された過去のデータを後から変更することは、計算上ほとんど不可能となります。これがデータの「改ざん耐性」を保証し、記録された情報の信頼性を確固たるものにします。

企業がこの技術を導入することは、悪意ある外部攻撃や内部の不正行為といった脅威から自社の重要データを守るための、極めて強力な防御壁を築くことを意味するのです。

透明性

分散型台帳技術がもたらす画期的なメリットの一つに、その「透明性」があります。この技術では、許可を得た参加者全員が同一の台帳を共有します。そのため、「誰が・いつ・何をしたか」という取引履歴が、関係者全員にとって明確になるのです。

具体例として、サプライチェーンを考えてみましょう。原材料の生産者から、製品を最後に手にする消費者まで、関わる全ての人がその製品のたどってきた道のりを追跡できる世界をイメージしてみてください。これにより、例えば食品の産地偽装や規格外の部品が使われるといった不正を簡単に見つけ出せます。同時に、企業側も自社がルールをきちんと守っていること(コンプライアンス)を容易に証明できるようになります。

このような高い透明性は、関係者間の信頼関係を深める土台となります。さらに、従来は複雑で手間がかかっていた監査や検証といった作業も、劇的にシンプルになります。その結果、取引にかかるコストは下がり、ビジネス全体のスピードアップにも繋がるのです。

この技術は、「情報をオープンに共有することこそが、結果的にビジネスの効率と信頼性を向上させる」という、新しい価値観を提示していると言えるでしょう。

アクセシビリティ

従来の中央集権型システムでは、データは一元的に管理され、情報を入手するには管理者からの承認や複雑な手続きが必要でした。分散型台帳技術(DLT)は、このような「情報の非対称性」を解消し、誰もが必要な情報へ公平にアクセスできる環境を実現します。

ネットワークの参加者は、付与された権限の範囲内で台帳に直接アクセスし、必要なデータをリアルタイムで確認できます。これにより、企業や組織の垣根、さらには国境を越えたシームレスな情報共有が可能となります。

例えば:国際貿易においては、輸出者・輸入者・銀行・税関・運送会社など、複数の関係者が関わります。従来は紙ベースでやり取りされていた船荷証券(B/L)や信用状(L/C)などの重要書類を、分散型台帳上でリアルタイムに更新・確認できるのです。

その結果、書類処理にかかる時間や紛失リスクは大幅に削減され、貿易金融のプロセスが飛躍的に効率化されます。このように高いアクセシビリティを持つ分散型台帳は、新しい国際協業やビジネスモデルを生み出す基盤として期待されています。

分散型台帳技術を使用しているのはどのセクターですか?

銀行・金融

金融分野は、分散型台帳技術(DLT)の導入をリードしている分野です。特に、国際送金や貿易金融の領域でその効果が顕著に現れています。従来の国際送金は、多くの仲介銀行を経由するため、数日の時間と高い手数料が必要でした。

DLTを活用することで、これらの中間銀行をなくし、ほぼリアルタイムかつ低コストでの送金が可能になります。貿易金融においては、船荷証券(B/L)のような貿易書類をデジタル化し、関係者間で共有することで、手続きが大幅にスピードアップし、書類作業も削減されます。

さらに、証券の分野では、株式や債券をデジタル形式で取引可能にする「セキュリティトークン」のプラットフォーム構築が進んでいます。これにより、24時間365日の取引が実現し、不動産のような流動性の低い資産も小口化できるようになり、新たな投資市場が拓かれています。日本の大手金融機関も、これらの分野で共同実証実験を行うためのコンソーシアムを積極的に設立しています。

サプライ チェーン マネジメント

サプライチェーンは、多数のステークホルダーが関わるため、情報の分断や非効率といった問題が発生しやすい領域です。この課題に対し、分散型台帳技術が最適な解決策をもたらします。この技術は、原材料の調達、製造、輸送から販売に至るまで、全プロセスの情報を台帳に記録することで、エンドツーエンドのトレーサビリティ(追跡可能性)を実現します。

例えば、高級品の場合、製品にユニークIDを付与し、所有権の移転履歴を記録することで、真贋の判定が容易になり、偽造品の流通を阻止できます。また、医薬品の分野では、コールドチェーンにおける温度管理の履歴を記録・追跡することが、品質保証と安全性向上に大きく貢献します。

医療

医療分野における最大の課題は、機密性の高い個人情報である医療記録をいかに安全に管理し、共有するかという点にあります。

この課題への解決策として、分散型台帳が患者自身の同意をベースに医療情報を共有するための基盤として期待されています。これにより、患者は自らの手で自身の健康記録(PHR – Personal Health Record)を管理し、どの医師や病院に、どの情報を開示するかをコントロールできるようになります。

その結果、異なる医療機関を受診する際にも、過去の診断履歴や処方内容が正確に伝達され、より質の高い医療サービスの提供へと繋がります。

さらに、この技術を治験(臨床試験)データの管理に応用すれば、データの完全性を保証し、研究そのものの信頼性を高めることが可能です。加えて、医薬品のサプライチェーン管理と連携させることで、偽造医薬品の流通を未然に防ぎ、患者の安全を守るという重要な役割も果たします。

不動産

現在の不動産取引は、多くの法的手続きや書類作業が必要で、時間とコストがかかる複雑なものです。しかし、分散型台帳技術(Distributed Ledger Technology)が、このプロセスを大きく変える可能性を秘めています。

不動産の登記情報をブロックチェーン上に記録することで、過去の所有権移転の全履歴が透明化され、誰でも確認できるようになります。これにより、登記情報の信頼性が飛躍的に向上します。

さらに、スマートコントラクト(Smart Contract)を活用すれば、売買契約の締結から代金の決済、そして所有権の移転まで、一連の流れを自動化することが可能です。これによって、これまで司法書士や仲介業者が担ってきた役割が変化し、取引にかかる手数料も大幅に削減されると期待されています。

また、不動産をデジタル・トークン(Digital Token)として発行し、オンラインで売買可能にする動きも活発化しています。これにより、不動産投資の流動性が高まり、より多くの人々が少額からでも市場に参加できる新しいチャンスが生まれています。

まとめ

本記事では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を支える中核技術である分散型台帳技術(DLT)について、その基本的な仕組みから具体的な活用事例、そしてビジネスにもたらす価値までを包括的に解説しました。

DLTは、中央管理者を必要とせず、参加者全員が同じデータを共有できる仕組みにより、安全性・透明性・アクセシビリティという3つの大きな価値を提供します。金融、サプライチェーン、医療、不動産といった幅広い業界で、業務効率化やコスト削減、新しいビジネスモデルの創出を可能にする「信頼の基盤」として期待されています。

Relipaは、ブロックチェーンや分散型台帳技術(DLT)を軸としたソフトウェア開発とソリューション提供において、長年の経験を積んだ専門家チームです。私たちはこれまで、金融、サプライチェーン、不動産といった多様な業界のお客様と共に、数多くのプロジェクトを成功へと導いてまいりました。

私たちの真の強みは、単なる開発力に留まりません。お客様一人ひとりのビジネスが直面する課題を深く理解することから始め、最適な技術の選定、システム設計、開発、そしてその後の運用・保守に至るまで、一貫したサポートをご提供します。

分散型台帳技術で貴社のビジネスに新しい可能性をもたらす具体的なステップを、一緒に描き出してまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

EN

EN