近年では、ビジネスや日常生活のさまざまな場面で「生成AI(Generative AI)」が注目を集めています。

「ChatGPT」や「画像生成AI」などのツールが話題となり、業務効率化や新たな価値創出の手段として、多くの企業が導入を始めています。

そもそも生成AIとは何か?

従来のAIと何が違い、生成AIを導入することで企業にどのようなメリットがあるのか、そして活用における注意点やおすすめのツールは?

本記事では、以下のポイントを中心に、生成AIの基礎から実践活用までをわかりやすく解説します:

- 生成AIとは?

- 従来のAIとの違い

- 生成AIの主な種類

- 企業における活用メリットとリスク

- 実務で使えるおすすめ生成AIツール

生成AIの可能性を正しく理解し、業務やサービスの競争力を高めたい方はぜひ参考にしてください。

生成AI(Generative AI)とは?

生成AI(Generative AI)とは、既存のデータをもとに新たなデータを生成する人工知能技術の一種です。具体的には、テキスト、画像、音声、動画など、さまざまな形式のコンテンツを自動で生成することができます。

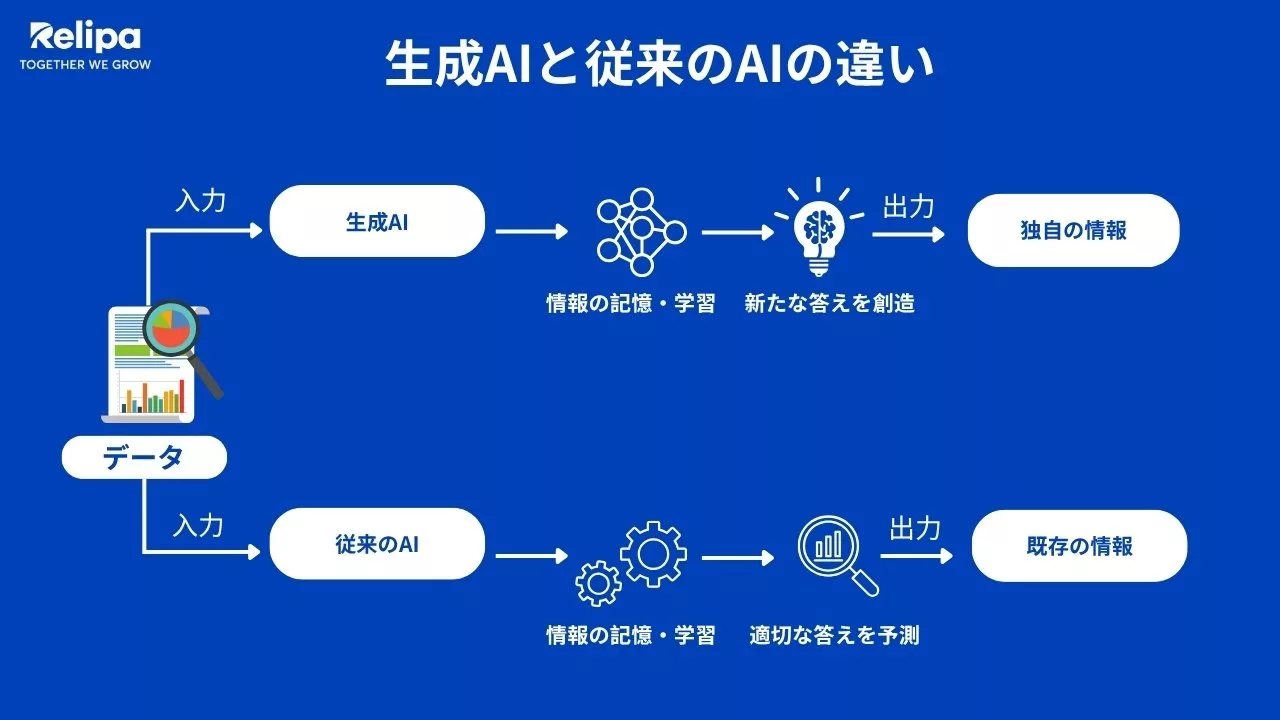

従来のAIが主に「分類」や「予測」などのタスクに特化していたのに対し、生成AIは、創造的かつ自然な形で新しいコンテンツを生み出す能力を持っています。生成されたコンテンツは、人間が作成したものと区別がつかないほど高精度であることが特徴です。

生成AIの多くは、ディープラーニング(深層学習)をベースにした高度なアルゴリズムを活用し、大量の学習データからパターンや特徴を学習します。そのうえで、まったく新しい出力を生成することが可能です。

現在、以下のような技術が生成AIの代表的な手法として知られています:

- GAN(敵対的生成ネットワーク / Generative Adversarial Networks

- VAE(変分オートエンコーダ / Variational Autoencoders)

- ディフュージョンモデル(Diffusion Models)

これらの技術により、生成AIはビジネスやクリエイティブ領域において革新的な価値を提供しつつあります。

生成AIと従来のAIとの違い?

AI(人工知能)という同じ分野に属し、機械学習(Machine Learning)やディープラーニング(Deep Learning)といった技術を活用している点では共通していますが、従来のAIと生成AI(Generative AI)では、「目的」「学習方法」「出力結果」において大きく異なります。

活用目的の違い

従来のAIは、主に「分類」や「予測」を目的とした技術で、与えられたデータをもとに正しい答えを導き出すことに長けています。

例えば、顔認識、需要予測、不正検知などの業務で活用されています。一方で生成AIは、「新しいコンテンツの創造」を目的としており、文章、画像、音声、動画などのオリジナルな生成物を生み出すことができます。

学習方法の違い

どちらのAIも大量のデータから学習する点では共通していますが、学習の視点には違いがあります。

従来のAIは、データ内のルールやパターンを正確に認識し、分類や予測の精度向上を目指す学習を行います。

生成AIは、データそのものだけでなく、データ間の関係性や文脈を深く理解することに重点を置き、まったく新しいデータを創り出すことを目的としています。

たとえば、従来のAIは「このメールがスパムかどうか」を判断できますが、生成AIは文脈に合った新しいメールを自動生成することが可能です。

出力内容の違い

従来のAIが得意とするのは、数値やラベルといった構造化された出力です。基準判定や入力チェック、業務の自動化などが主な用途です。

生成AIは、構造化・非構造化を問わず、文章・画像・音声・動画など人間の創造性に近い出力を実現します。

たとえば、ChatGPTのような文章生成AIは、自然な会話文や提案文を自動生成し、コンテンツ制作を大幅に効率化できます。

このような革新的な違いにより、生成AIはマーケティング、コンテンツ制作、プロダクトデザイン、教育といった多様な分野で、強力なツールとしての役割を担っています。

活用技術・代表モデルの違い

生成AIの種類と代表的なサービス例

生成AI(Generative AI)は、生成するコンテンツの種類によって分類できます。現在、特に注目されているのは「テキスト生成」「画像生成」「動画生成」「音楽生成」「コード生成」の5つの分野です。これらはいずれも、LLM(大規模言語モデル)、GAN(敵対的生成ネットワーク)、拡散モデルなどの先端技術を活用し、さまざまな業界で導入が進んでいます。

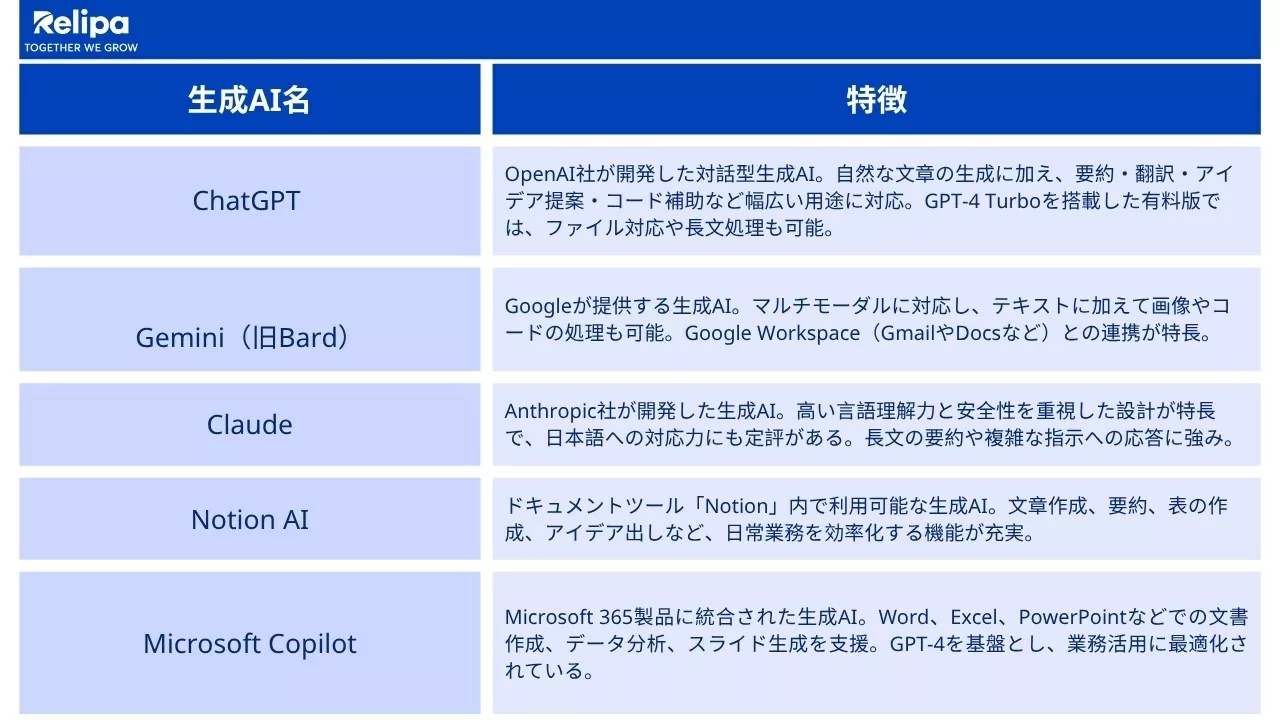

テキスト生成AI(Text Generation)

もっとも普及しているタイプであり、大規模言語モデル(LLM)を活用して、人間のように自然な文章を生成します。ブログ記事の作成、メール文面、要約、広告コピー、チャットボットなど、幅広い用途に対応しています。

代表例: ChatGPT、Gemini、Claude、Notion AI、Microsoft Copilot

>>>関連記事:【実験】Deepseekと他の生成AI:ChatGPT、Gemini、NVIDIA、Claude・企業向けの最適なモデル

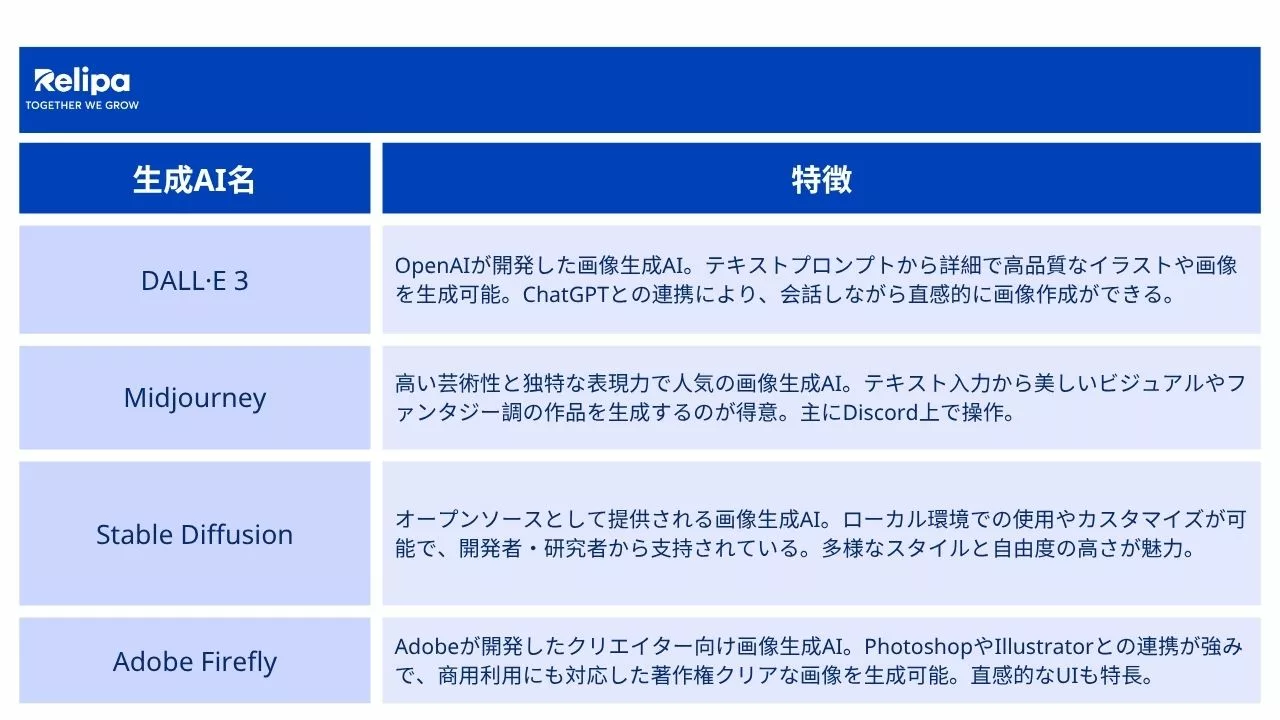

画像生成AI(Image Generation)

プロンプト(テキスト)やサンプル画像をもとに、まったく新しいビジュアルを生成できるAIです。広告、プロダクトデザイン、漫画、ゲームアートなど、クリエイティブ分野で多く活用されています。

代表例: Midjourney、DALL·E 3、Stable Diffusion、Adobe Firefly

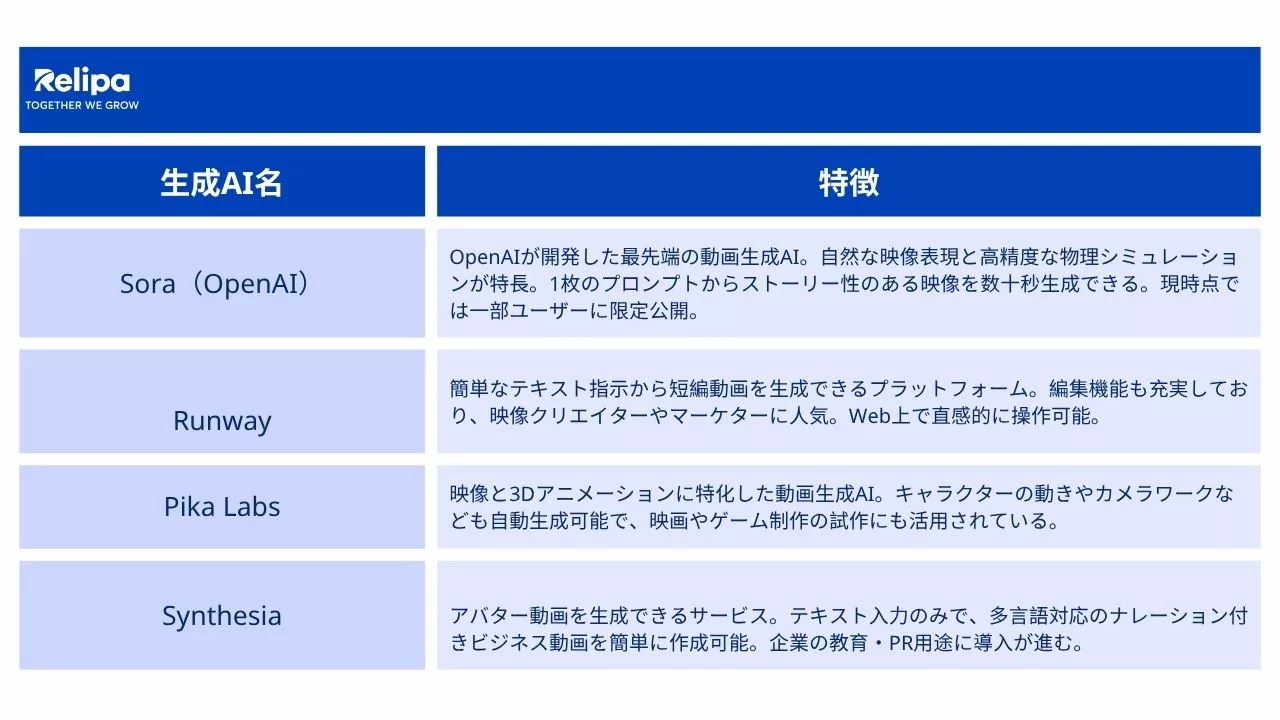

動画生成AI(Video Generation)

テキストや静止画、既存の動画素材から新しい動画を自動生成します。まだ発展途上の分野ですが、SoraやRunwayのような先進的なツールにより、映像制作、教育、プロモーションでの活用が進んでいます。

代表例: Sora(OpenAI)、Runway、Pika Labs、Synthesia

音楽生成AI(Music Generation)

音楽生成AI(Music Generation)

作曲、編曲、ボーカル合成などを自動で行うAIです。動画BGM、ゲーム音楽、ジングル制作など、オリジナル音源の生成に適しています。

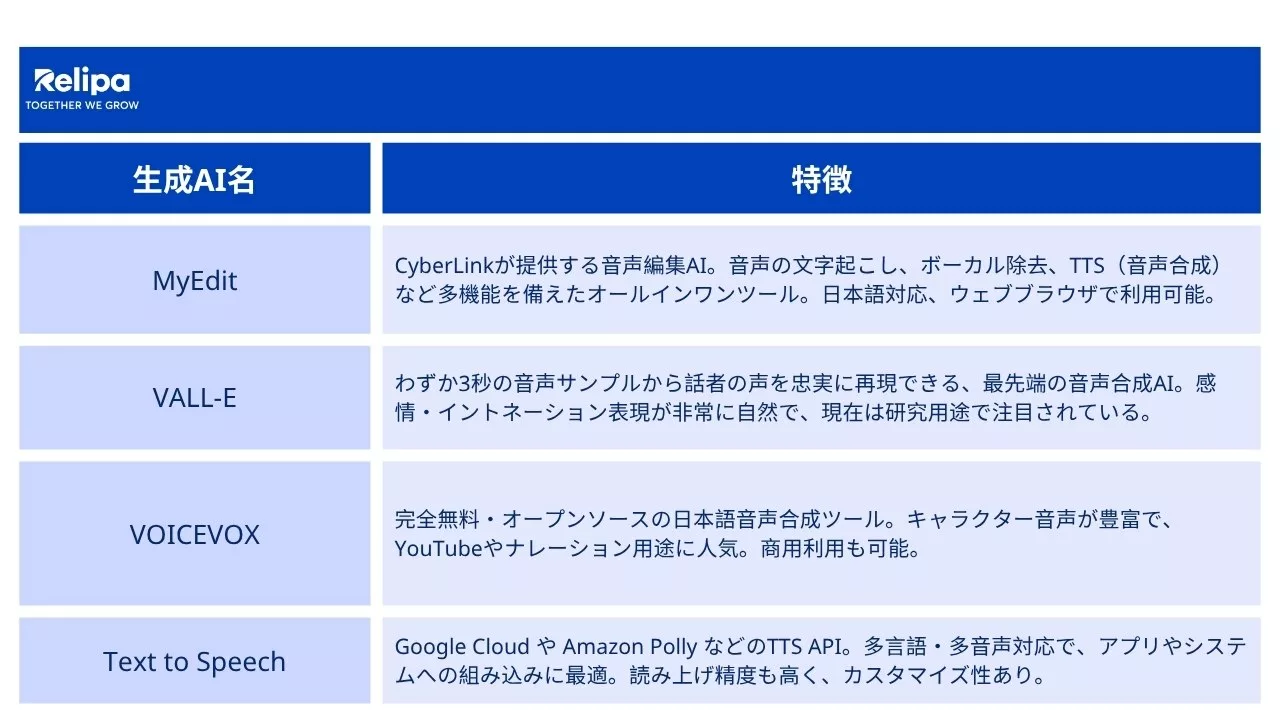

代表例: MyEdit、VALL-E、VOICEOX、Text To Speech

コード生成AI(Code Generation)

自然言語での指示からコードを生成したり、開発支援やデバッグを自動化したりできるAIです。開発効率の向上や人的エラーの削減に貢献し、エンジニアの強力なパートナーとなっています。

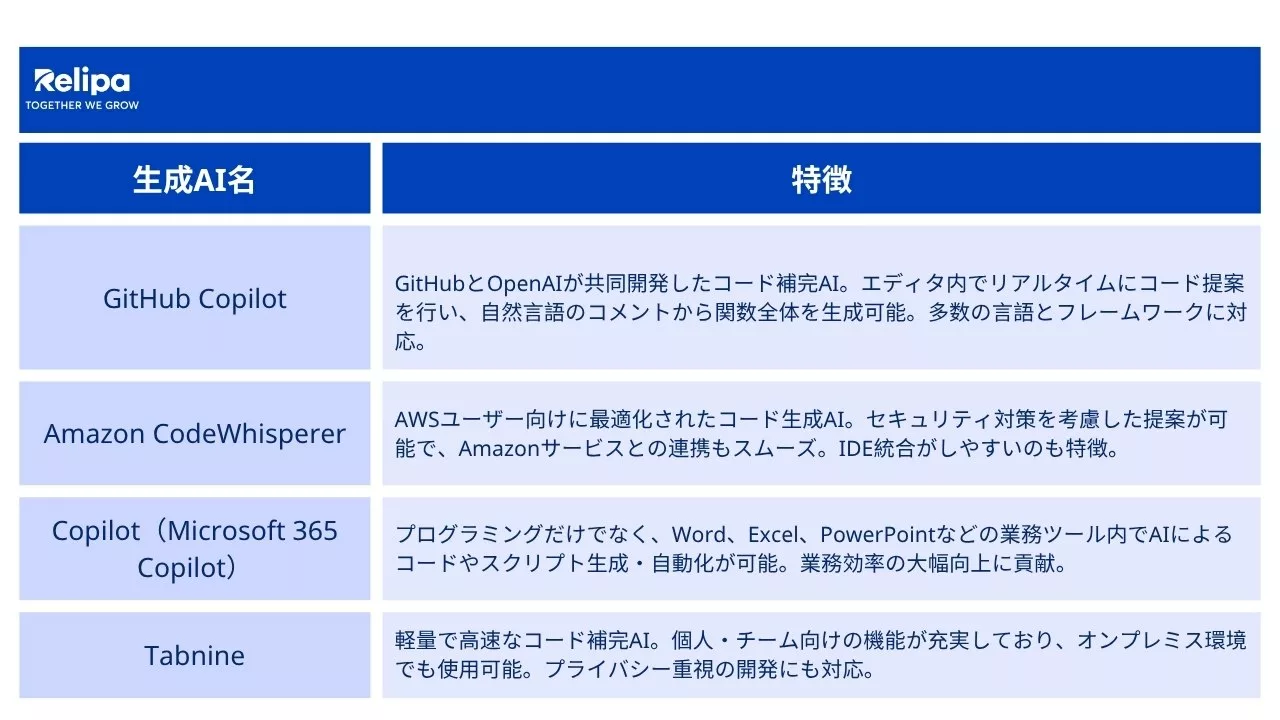

代表例: GitHub Copilot、Amazon CodeWhisperer、Copilot、Tabnine AI

企業における生成AIの活用メリット

デジタル化がますます加速する現代において、生成AI(Generative AI)は、業務の効率化だけでなく、企業の創造力とイノベーションを飛躍的に高める戦略的なツールとして注目を集めています。以下に、生成AIをビジネスに活用することで得られる代表的なメリットを紹介します。

業務スピードと効率の向上

生成AIは、メール作成、資料作成、レポートの作成、SNS投稿、プレゼン資料の作成など、様々な業務を自動化できます。これにより、社員の作業時間が大幅に削減され、手作業の負担を軽減し、リードタイムの短縮と個人・組織全体の生産性向上が実現します。

運用コストの最適化

繰り返しの業務を自動化することで、人手に頼る必要が減り、コスト削減につながります。また、マーケティングコンテンツの生成、ソフトウェアのコーディング、画像のデザインなどもAIが支援できるため、外注費や開発コストの削減、業務全体の効率化が可能になります。

パーソナライズされた顧客体験の提供

生成AIは、ユーザーの行動や嗜好データを分析し、個別に最適化されたコンテンツや提案を提供できます。たとえば、パーソナライズされたメール配信や、ターゲットに合わせたバナーの作成、購買履歴に基づく商品レコメンドなどが可能になり、顧客満足度とコンバージョン率の向上が期待されます。

コンテンツ制作とデザインの創造性向上

マーケティングやコンテンツ制作、デザイン業務において、生成AIは新しいアイデア、画像、動画、音声、テンプレートなどを迅速に提供できます。ゼロから考えるのではなく、AIが提示したベースを活用して発展させることで、クリエイティブ業務のスピードと質が向上します。

品質の標準化と属人化の回避

生成AIは、資料の構成、表現方法、文体などを標準化し、誰が作業しても一定以上の品質を担保することが可能です。これにより、大規模な組織でも業務品質の一貫性を保ちながら、担当者の変更や引き継ぎがスムーズに行えるようになります。

このような優れたメリットを持つ生成AIは、企業の業務効率化とイノベーションを実現するための戦略的ツールとして注目されています。

Relipaは、Web3・AI・ブロックチェーン分野で9年以上の経験を有し、常に最新の市場トレンドを的確に捉えています。

実践的かつ効果的なAIソリューションにご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。

生成AI導入における注意点・リスク

生成AI(Generative AI)は、企業や個人に多くの革新的な機会をもたらす一方で、その活用には慎重な検討が必要なリスクや課題も存在します。テクノロジーを有効に活用するためには、以下のような潜在的な制限点を正しく理解することが重要です。

著作権およびコンテンツ所有権に関するリスク

生成AIの大きな懸念の一つは、学習に使用されるデータの中に著作権で保護されたコンテンツや知的財産が含まれている可能性があることです。その結果、AIが生成するコンテンツが、元の作品の構成やアイデア、表現スタイルを無意識に模倣し、出典を明記せずに再現してしまうケースがあります。さらに、生成されたコンテンツの所有権がユーザー、AI開発者、またはプラットフォーム提供者のいずれに属するのかという点についても、現時点では明確な法的枠組みが存在していません。

フェイクコンテンツの生成と情報操作の可能性

生成AIは、リアルな画像、動画、音声、テキストを生成できるため、ディープフェイクや詐欺メール、偽情報の拡散といったリスクが高まっています。特に、ユーザーが情報の真偽を見極める力を持たない場合、これらのコンテンツが誤って拡散されることで、個人や企業の信頼性、社会的な信用を損なう恐れがあります。

倫理的問題と法的責任の所在

生成AIによって、差別的、扇動的、または有害なコンテンツが作成される可能性もあり、倫理的な懸念が指摘されています。AIが誤用された場合、その責任がユーザー、プラットフォーム運営者、開発企業のどこにあるのか明確にされていないのが現状です。今後は、責任の所在を明確化するための法整備が急務となっています。

雇用への影響とスキルの再構築の必要性

生成AIがライティング、デザイン、プログラミングなどのクリエイティブ分野の一部業務を代替するようになり、一部職種で雇用喪失の懸念が高まっています。しかし、AIを脅威と捉えるのではなく、業務を補完するツールとして活用し、自らのスキルをアップデートしていく姿勢が求められます。そうすることで、より高付加価値な仕事に集中し、生産性の向上や新たな価値創造につなげることが可能です。

生成AIの未来と展望

生成AI(Generative AI)は急速に進化しており、その将来には無限の可能性が秘められています。テクノロジーの進歩とともに、社会やビジネスへの影響は今後さらに拡大していくと考えられます。

テクノロジーのさらなる進化

マルチモーダルAIの普及

現在、テキストから画像、画像から動画への変換が可能となっていますが、将来的には、テキスト・画像・音声・動画・3Dモデルといった多様なモダリティ(データ形式)を一貫して理解・生成できるマルチモーダルAIが主流になると予測されます。これにより、より複雑かつリッチなコンテンツの生成が実現します。

高度なパーソナライズ

AIはユーザー一人ひとりの好み、行動履歴、感情をより深く理解し、リアルタイムでパーソナライズされたコンテンツやサービス、体験の提供が可能になります。

専門分野に特化したAIの登場

医療、科学研究、法務、金融などの分野に特化した高性能なAIモデルが登場し、専門知識を活かした支援が可能になります。これにより、診断補助、新薬開発、契約書作成、財務分析などの業務効率が大幅に向上します。

リアルタイム生成と高度なインタラクション

ユーザーの入力や状況の変化に即座に反応し、リアルタイムでコンテンツを生成したり、より自然な対話を実現したりする能力も向上します。これにより、バーチャルアシスタントやゲーム体験がさらにリアルで魅力的なものになります。

社会とビジネスへの影響拡大

新たな産業やビジネスモデルの創出

生成AIによって、これまで存在しなかった製品やサービスが生まれ、新たなビジネスモデルの構築が可能になります。例えば、AIによるファッションデザイン、音楽制作、バーチャルワールドの構築などが挙げられます。

クリエイティブ産業の変革

デザイナー、アーティスト、ライター、作曲家などのクリエイターは、AIを単なるツールではなく「共創パートナー」として活用することで、より多様かつスピーディーな表現が可能になります。これにより、創造性の限界が広がり、新たなアート形式が誕生します。

教育・学習の個別最適化

AIは学習者に合わせた教材や課題を自動生成し、学習スタイルや進捗に応じた個別指導を提供することができます。これにより、教育の質と効率が大きく向上します。

研究開発の加速

膨大な研究データから新たな仮説を導き出したり、実験結果を予測したりすることで、科学研究や新技術開発のスピードが飛躍的に向上します。

倫理的・社会的課題への対応

倫理ガイドラインと法整備の進展

著作権、フェイクコンテンツ、プライバシー、バイアス(偏見)などに関する倫理的なガイドラインや法的枠組みの整備が、生成AIの普及に伴い今後ますます重要となります。また、国際的な連携も強化されるでしょう。

人間とAIの共生

AIの能力が高度化する中で、人間の役割の変化や共存のあり方についての議論が深化していきます。人間はAIに仕事を奪われるのではなく、AIを活用するためのスキルを高め(リスキリング/アップスキリング)、より創造的で価値の高い仕事に取り組むことが求められます。

生成AIの未来はきわめて明るく、生活や社会、ビジネスのあり方を大きく変える可能性を秘めています。一方で、倫理・法的課題への対応や人間の役割の再定義といった新たな挑戦も待ち受けています。これらに適切に対処しつつ、AIの力を最大限に活用することが、今後の社会発展にとって極めて重要です。

よくある質問

ジェネレーティブAIとChatGPTの違いは何ですか?

ジェネレーt-ブAIとChatGPTの違いは、その関係性にあります。ジェネレーティブAI(生成AI)は、文章、画像、音楽などを新たに「生成」するAI技術の総称です。一方、ChatGPTは、このジェネレーティブAIという広いカテゴリの中に含まれる、テキスト生成に特化した具体的なサービス名の一つです。つまり、「ジェネレーティブAI」が「家電」だとすれば、「ChatGPT」は「特定のメーカーのテレビ」のような関係と言えます。ジェネレーティブAIには、ChatGPTの他にも、テキストから画像を生成する「DALL-E」や「Stable Diffusion」など、様々な種類が存在します。

Generative AIとAIの違いは何ですか?

Generative AIとAIの違いは、その役割と能力にあります。AI(人工知能)が、データからパターンを学習し、認識・予測・分類などを行う広範な技術の総称であるのに対し、Generative AI(生成AI)はそのAIの一分野で、全く新しいコンテンツを「生成」することに特化した技術です。従来のAIは、例えば画像認識で犬と猫を見分けたり、需要を予測したりと、既にある情報から正解を導き出すことを得意とします。一方、生成AIは学習したデータをもとに、オリジナルの文章、画像、音楽などをゼロから創造できる点が大きな違いです。

生成AIのメリットは?

生成AIの最大のメリットは、生産性の飛躍的な向上と、新たな創造性の解放にあります。資料作成や議事録要約、メール文案作成といった定型業務を自動化し、これまで数時間かかっていた作業を数分に短縮することが可能です。 これにより、従業員はより戦略的で高度な業務に集中できます。また、人間では思いつかないような多様なアイデアの創出や、デザイン案・キャッチコピーといったクリエイティブなコンテンツを瞬時に生成できるため、企画開発やマーケティングの可能性を大きく広げます。

生成AIのデメリットは?

生成AIのデメリットは、情報の正確性の問題、著作権侵害、情報漏洩のリスクが挙げられます。AIが事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション」は大きな課題です。また、学習データに含まれる他者の著作物を意図せず複製・利用してしまい、著作権を侵害する可能性も指摘されています。さらに、入力した機密情報や個人情報がAIの学習に利用され、外部に漏洩するセキュリティ上の懸念もあります。

まとめ

生成AI(Generative AI)は、企業におけるイノベーションと業務効率の向上を実現する新たな時代の扉を開いています。コスト削減、業務の最適化、パーソナライズされた顧客体験の提供など、多方面において競争力を高める強力なテクノロジーです。

しかし、その導入を成功させるためには、先進的な技術だけでなく、市場理解と実行力を兼ね備えた信頼できるパートナーの存在が不可欠です。

Relipaは、Web3・AI・ブロックチェーン分野で9年以上の実績を持ち、日本をはじめとする多くのグローバル企業に技術支援を行ってきた信頼のパートナーです。常に最新トレンドをキャッチアップし、経験豊富なエンジニアチームとともに、御社の生成AI導入を力強くサポートいたします。

EN

EN