最近、多くの企業でAI活用が急速に進み、社内の情報を自動で整理したり、必要なデータを素早く取得して回答を生成したりするワークフローの需要が一気に高まっています。社内ナレッジをもっと効率的に活かし、業務をスムーズに進めたいという期待も以前より強くなっています。

こうしたニーズに応えるために重要となるのが、AIが情報の取得から判断、そして結果の生成までを連続的に処理できるワークフローの設計です。

そのようなAIワークフローをコードを書かずに作成できるツールとして注目されているのが Difyです。直感的なUIでプロセスを組み立てられるため、専門知識がない方でも高度なAIオートメーションを取り入れることができます。

本記事では、Difyのワークフロー機能の特徴や仕組みをわかりやすく整理し、実際にDifyを使って業務特化型のAIワークフローを構築する手順を、初心者の方でも理解しやすいように丁寧に解説していきます。

Difyワークフロー機能の概要

ワークフローとは?

ワークフローとは、業務を一定の手順に沿って効率的に進めるための「作業フロー」のことです。日々の業務で繰り返される作業を順序立てて整理し、誰が見ても同じ手順で進められるようにする仕組みを指します。

企業活動においては、ワークフローはタスクの連続によって構成されるシンプルな作業単位として扱われます。一方、ビジネスプロセスは複数のワークフローに加え、システムやデータ、人の動きなどが統合された、より広範で複雑な枠組みです。

Difyとは?

Dify は、大規模言語モデル(LLM)を利用したアプリケーションを、コードを書くことなく構築できるオープンソースの開発基盤です。BaaS(Backend as a Service)と LLMOps(Large Language Model Operations)を組み合わせたアーキテクチャを採用し、専門的なエンジニアリングスキルがなくても、高度な生成AIアプリを短時間で設計・管理できるように設計されています。

また、Dify は ChatGPT、Claude、Gemini など複数の LLM を柔軟に組み合わせられるため、企業の業務フローや顧客ニーズに合わせた独自の AI システムをスピーディに構築できます。

オンプレミス環境にも対応しており、モデルやデータをすべて社内インフラ上で処理できる点も特徴です。これにより、情報流出のリスクを最小限に抑えながら安全に運用できます。2025年以降は Docker や Kubernetes によるセルフホスティングが標準となり、企業のセキュリティ要件に沿った導入がより容易になっています。

>>>関連記事:

Difyワークフローとは?

Difyワークフローとは、Dify が備えるノーコード環境の中で、AIを活用した一連の業務処理を順序立てて設計・自動化できる仕組みです。

ワークフローの概念である「決まった手順で繰り返し実行されるタスクの流れ」を、DifyはLLM(大規模言語モデル)と統合することで高度化しています。

具体的には、ChatGPT・Claude・Gemini など複数のLLMや、外部API、条件分岐、データ処理などの要素をノードとしてつなぎ合わせ、企業の業務プロセスに適したAIオートメーションを視覚的に構築できます。

従来のワークフローが「定型作業の自動化」を目的としていたのに対し、Difyワークフローは LLM推論やRAG、知識検索などのAI能力を組み込める点が大きな特徴です。これにより、情報抽出・要約・意思決定支援・顧客対応など、従来は人が判断していたタスクまで自動化できます。

企業にとってDify Workflowのメリット・デメリット

メリット

まず、Difyワークフローは企業が AI を活用して業務効率化を進めるうえで、多くの利点を備えています。

- ノーコード/ローコードによるAIワークフロー構築

Dify Workflow は、ドラッグ&ドロップ操作だけで処理の流れを組み立てられるため、非エンジニアでもAIアプリや業務フローを短期間で構築できるという大きな利点があります。

- 複数LLMの柔軟な統合

GPT や Claude、Llama など複数のモデルを用途に応じて切り替えたり組み合わせたりでき、RAGと併用することで自社ナレッジを活かした高度なAI処理を実現できます。

- 業務プロセスとAIの高度自動化

条件分岐、ループ処理、外部API連携などを組み合わせることで、文章処理からレポート作成、チャットボット構築まで多様な業務をAI主導で自動化できます。

- セルフホスト/オンプレミス運用への対応

Docker を使って自社環境に展開できるため、データを社内に閉じた形で処理でき、企業のセキュリティ要件に合わせた運用がしやすい点も強みです。

- オープンソース基盤としての高い拡張性

オープンソースとして公開されているため、ワークフローノードの追加やカスタマイズが柔軟に行え、API や Webhook を通じてさまざまなサービスと接続できます。

デメリット

一方で、Workflow を活用する際には、いくつか事前に理解しておくべき制約もあります。

- ノーコードによる複雑ロジックへの対応限界

高度で入り組んだ処理フローになると、ノーコードの画面では管理が難しくなり、追加のカスタム開発が必要になる場合があります。

- 外部サービス連携における独自実装の必要性

特定のSaaSや社内システムとの統合では、API連携を自分で設計しなければならないことがあります。

- LLM特有のコスト負担と応答変動リスク

AIモデルの推論に依存するため、利用量に応じたコストが発生し、応答品質が一定にならないケースも生じます。

Dify チャットフローとの比較

Difyにはワークフローの他、チャットフローもDifyの強力な構築機能です。

チャットフローはユーザーとの対話を前提としたアプリ開発に特化し、「開始 → LLM → 回答」の直感的な構成とメモリ機能により、FAQ チャットボット、問い合わせ対応、検索アシスタントなどを簡単に構築できます。対話の文脈維持が重要なシナリオで強みを発揮します。

企業としては、業務の自動化・効率化を優先する場合はワークフローを基盤に据えるべきであり、特に自社システムとの連携や多段階処理が必要な部門では導入効果が高まります。また 顧客対応や社内問い合わせなど「人との対話」が起点となる業務にはチャットフローを併用することで、フロント(対話)とバックエンド(処理)をシームレスに連携できます。

この2つを適材適所で使い分けることが、企業の AI 活用価値を最大化する最も効果的なアプローチです。

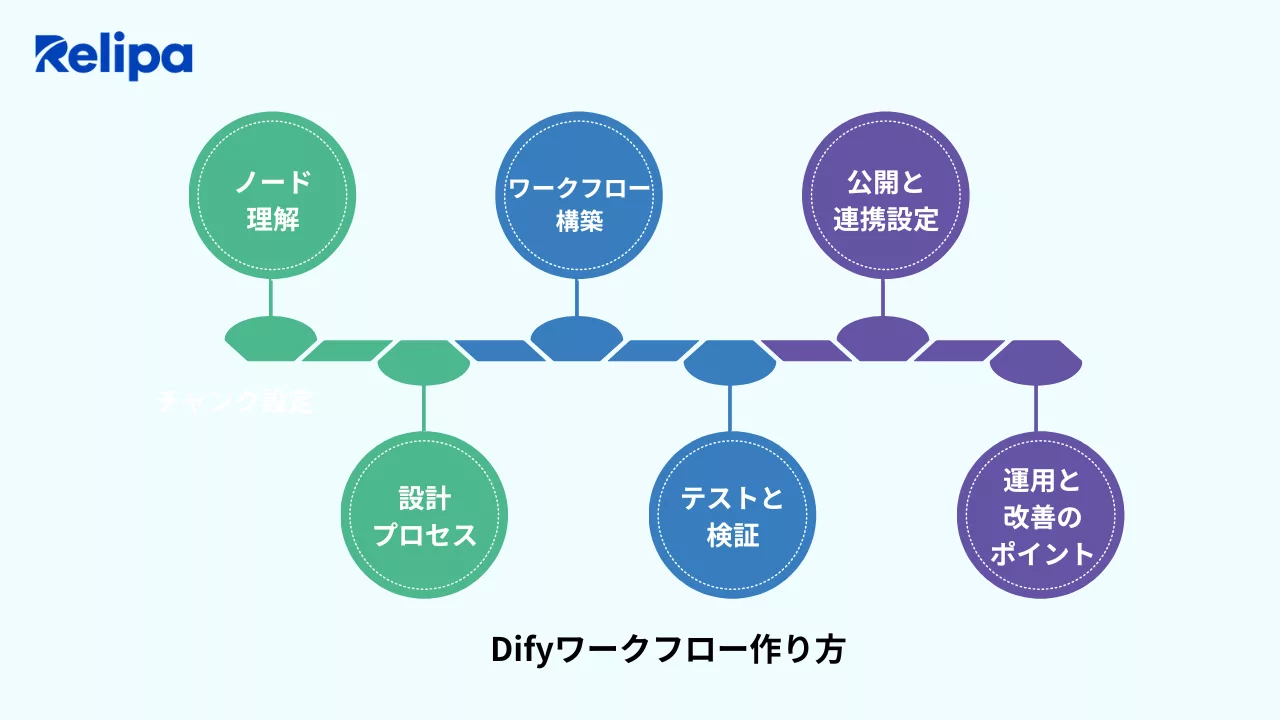

Difyワークフロー作り方

ノードの理解

ワークフローは、複数の機能ブロックである「ノード」を順番に接続して設計されており、それぞれのノードの役割を把握することが、効率的で精度の高いフローを構築するための重要なポイントとなります。

- 開始

ワークフローの起点となるノードで、外部入力・APIリクエスト・スケジュール実行など、処理のスタートを定義します。

- LLM 生成

GPT などの大規模言語モデルに指示を送り、文章生成・要約・分類・変換などの処理を実行するノードです。プロンプトやシステム指示を細かく設定できます。

- ナレッジ検索

RAG(検索拡張生成)用のノードで、事前に登録したナレッジベースから関連情報を検索し、LLM に渡して精度の高い回答を生成させるために使います。

- 外部API呼び出し

外部サービスや自社システムへ API リクエストを送るノードです。GET/POST などのメソッド、ヘッダー、ボディなどを自由に設定できます。

- Python コード実行

Python コードを直接書いて実行できるノードで、データ整形、独自ロジック、計算処理など、LLM だけでは難しい処理を補完します。

- テンプレート生成

指定したテンプレートにデータを埋め込んで整形されたテキストを生成するノード。メール文面、レポート、システム出力などの定型文作成に便利です。

- 条件分岐

条件式に基づいて処理の流れを分岐させるノードです。LLM の出力や API 応答を判定して、ワークフローを柔軟に制御できます。

- ツール呼び出し / Function Calling

LLM が関数呼び出し形式で返したデータに基づき、指定されたツールや関数を実行するノードで、より構造化された処理フローを構築できます。

- メモリ保存 / 取得

一時的なデータを記録したり、後続ノードで再利用したりするためのノード。ユーザーコンテキスト保持にも使用されます。

- 終了

ワークフローの終了ポイントで、最終出力を返したり、外部 API へ結果を送ったりする処理をまとめます。

設計プロセス

最初に、「このワークフローで何をしたいのか」を一文で決めます。

例:「問い合わせメールを自動で要約し、Slackへ通知する」

その後、Start → End の流れを 3〜5ステップ程度の簡単な図にします。

例:開始 → LLM → Slack → 終了

この段階で、入力データ、出力形式、使用するノード、kintoneや Slack といった外部APIの有無、エラー時の対応ルートなどを決めておくと後が楽になります。

ワークフローの構築

設計図に沿って、左メニューのノードを順番に配置していきます。

- 開始ノード(Start)

ここでは、ワークフローに入力されるデータの形式を決めます。

今回は「メール本文を要約する」想定なので、以下のように設定します。

設定例:

変数名:mail_text

タイプ:Text

説明:メールの本文を入力してください

これにより、次のノードで {{mail_text}} としてメール本文を呼び出せるようになります。

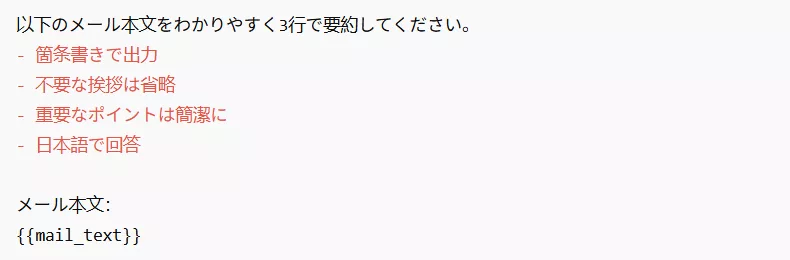

- LLMノード(AIによる要約)

LLMノードでは、要約の仕方をはっきり指定することが重要です。

曖昧な指示だと結果が安定しないため、できるだけ明確に書きます。

プロンプト例:

モデルの設定例:

モデル:GPT-4o mini(テスト用)

温度:0.2(安定した出力向け)

出力形式:Text

これで、どんなメールでもきれいな3行要約が生成できます。

- Slackノード(Slack通知)

Slackノードでは、どのチャンネルへ、どのメッセージを送るかを設定します。

設定項目:

Webhook URL:Slackで取得したURLを貼り付け

メッセージ本文(text):

※ {{llm_1.output}} は、LLMノードの出力をそのまま使っています。

必要なら、送信者名・アイコンなどのカスタマイズも追加できます。

- 終了ノード(Finish)

最後に、このワークフローの最終的な出力(結果)を決めます。

Slackに送るだけでも動きますが、終了ノードに情報を入れておくと後から確認しやすく便利です。

設定例:

status: “success”

summary: {{llm_1.output}}

timestamp: {{now}}(実行時刻の自動挿入)

こうしておけば、「実行履歴」画面でどんな要約が出たか簡単に確認できます。

Dify はノーコードなので、マウスだけでほぼ完結します。

テストと検証

右上の「デバッグとプレビュー」で、実際の動作をチェックします。

以下の手順に沿って実施します。

- テスト用のPDFやデータを開始ノードに入れる

- 各ノードの出力ログを上から順に確認

- 正常パターン10件、異常パターン5件をテスト

- 失敗したノードがあればすぐ修正

コスト節約のため、テストは GPT-4o mini や Claude 3 Haikuを使い、

最終公開前だけ本番モデルに切り替えるのがコツです。

公開と連携設定

ワークフローの動作に問題がなければ、右上にある「公開」ボタンをクリックして本番環境に切り替えます。

公開後は、必要に応じて自動実行や外部連携の設定を追加します。例えば、スケジュールトリガーを使えば毎朝9時や毎日17時など、決まった時間にワークフローを自動実行できます。

また、Webhookを発行すると他のシステムからDifyワークフローを呼び出せるようになり、社内ツールや外部サービスとの連携が簡単に実現します。さらに、エラー通知用Slackチャンネルを設定しておけば、異常発生時にすぐ気づけるため、運用トラブルの早期発見にも役立ちます。

運用と改善のポイント

公開後は、Dify の「ログ」と「実行履歴」を毎日チェックし、ワークフローが期待通りに動作しているかを確認することが重要です。もし AI の出力精度が下がってきた場合は、ナレッジの追加や LLM への指示文(プロンプト)の見直しが効果的です。

また、入力フォーマットが変更された際には、コードノードを調整して整形処理をアップデートする必要があります。

さらに、新しい業務要望が出た場合でも、Dify ならノードを1つ追加するだけで簡単に機能拡張できるのが大きな強みです。

このように、Dify は運用しながら柔軟に改善・拡張できるため、実務に非常に適した AI 自動化プラットフォームと言えます。

Difyを使ったワークフロー・チャットボット構築や業務自動化についてのご相談は、ぜひRelipaへ。

RelipaはDify Workflowを深く理解し、設計から実装・運用まで実務に即した形で支援しています。AI活用を確かな成果につなげたい方は、お気軽にお問い合わせください。

Difyワークフローを効率よく活用するための進め方

プロンプト設計の工夫

ワークフローの最終品質は、プロンプトの設計でほぼ決まります。

LLMは一度に複数の役割を担うと精度が急落するため、長文プロンプトを避け、必ずタスクを細分化します。

「要約専用ノード → 構造化抽出専用ノード → 最終文章生成専用ノード」というように、1ノード1責任を徹底すれば、出力の再現性と保守性が飛躍的に向上します。

実運用で求められるのは「毎回同じ品質」を確保する唯一の方法です。

条件分岐の活用

If/Elseによる分岐ノードを入れるだけで、ワークフローの柔軟性が大きく変わります。人間が毎回判断して振り分ける作業をAIに任せられるため、ここを活用するかどうかで工数削減の効果がまったく違ってきます。

DifyではNULL値への対応も簡単に設定できるので、例外ケースまで含めてほぼ完全に自動処理を実現できます。これにより、手動介入がほとんど不要な運用が可能になります。

スケジュール実行の活用

定期的に繰り返す業務は、スケジュール設定だけで完全に自動化できます。一度時間を決めて設定すれば、以降は人間が忘れてもシステムが正確に実行し続けます。

日次レポートや週次集計のような定型作業ほど効果が大きく、設定に数十秒かけるだけで、毎週・毎月の作業時間が大幅に削減されます。これほどコストパフォーマンスの高い機能は他にありません。

外部サービスとの連携

外部ツールとつなげることで、自動化の範囲が大幅に広がります。

- チャットツール連携:Slack、TeamsなどからAIワークフローを直接呼び出し、結果を自動返信。

- ドキュメントツールとの接続:出力をNotionやGoogle Driveに自動保存し、社内情報の一元管理が可能に。

- バックオフィスツールと連動:Google Sheetsやカレンダーと連携させることで、情報整理や予定管理も自動化可能。

Difyワークフローの事例

社内ドキュメントの自動整理

フォルダに追加された新しい社内資料をトリガーにし、内容をLLMノードで分類・タグ付けし、重要度や部門ごとに自動で整理し、ナレッジベースへ登録する仕組みを構築できます。

営業レポートの自動生成

CRMから日次の営業データを取得し、成果・課題・見込みをLLMに要約させてレポート化します。営業マネージャーが毎朝確認できる形でSlackに自動送信することも可能です。

人事評価コメントのドラフト自動作成

社員のKPIデータや週次レポートを読み込み、LLMノードで評価コメントのたたき台を生成します。担当者はニュアンス調整だけで済むため、評価業務の効率が大幅に向上します。

請求書チェックの自動化

アップロードされた請求書PDFをOCRでテキスト化し、金額・日付・取引先を抽出します。自社の請求ルールと照合し、差異がある場合は担当者へ即時アラートを送るワークフローを構築できます。

商品レビュー分析の自動レポート

ECサイトやSNSから取得したレビューをまとめ、LLMで感情分析・改善ポイントの抽出を実行します。結果をわかりやすい表形式で自動レポート化することができます。

今後の展望

Difyは現在も活発な開発が続く業務自動化プラットフォームであり、GitHubリリースはすでにv1.11.1に到達しています。2026年以降に向けて、企業のDX推進や生産性向上を支えるAIワークフロー基盤として、その重要性はさらに高まっていくでしょう。

今後は、繰り返し処理や条件分岐などワークフロー制御の柔軟性が強化され、Agent Nodeの進化による並列処理対応も進むと考えられます。これにより、これまで人手や個別開発に依存していた複雑な業務ロジックも、ノーコードで実装できる領域が広がっていきます。

また、CRM・SFA・電子契約サービスなど外部システムとの連携も一層拡充され、拡大するプラグインエコシステムを通じて、部門横断のエンドツーエンドな自動化が現実的になります。Difyは単なるAIアプリ作成ツールではなく、企業内のAI活用をつなぐ中核的なオートメーション基盤へと進化していくでしょう。

さらに、ユーザーコミュニティの成長やフィードバックの蓄積により、操作性や実用性の改善も継続的に進むと期待されます。テンプレートやノウハウの共有が進むことで、AIワークフローはより多くの企業にとって身近な存在となり、日常業務に定着していくはずです。

まとめ

本記事では、Difyワークフローの概要から作り方、活用のポイント、具体的な業務事例までを解説しました。Difyワークフローは、AI処理を業務フローの中に組み込み、ノーコードで業務自動化を実現できる点が大きな特長です。

ドキュメント整理やレポート作成、チェック業務など、身近な業務から導入しやすく、現場主導で改善を進められます。一方で、効果を最大化するには、目的を明確にした設計と継続的な見直しが欠かせません。

今後、機能拡張や外部連携が進むことで、Difyは企業のAI活用を支える基盤としてさらに重要な存在になるでしょう。まずは小規模な業務から活用を始めることが、成功への近道です。

Relipaは、約10年にわたる先端技術領域での開発経験を活かし、近年はAI・LLM・Difyワークフローを中心とした業務自動化・DX支援に注力しています。業務要件の整理から、Difyを用いたワークフロー設計、AIチャットボット構築、運用改善まで、実務で使い続けられるAI活用を一貫して支援できる点が強みです。

AIと既存システムを連携させたい企業様や、Difyワークフローの導入・高度化をご検討中の方は、ぜひRelipaにご相談ください。技術選定から設計・実装・運用まで、貴社に最適なAIソリューションをご提案いたします。

EN

EN