DeFiレンディング (DeFi Lending) は、急速に成長している分野の一つであり、ユーザーが銀行や仲介機関を介さずに暗号資産を貸し借りできる仕組みです。スマートコントラクトを活用することで、すべての取引は透明性・安全性が高く、自動的に実行されます。本記事では、 webサービス開発会社 の視点を交えつつ、DeFiレンディングとは何か、その仕組みやメリット・リスク、代表的なトップ10プラットフォーム、さらに今後の将来性について詳しく解説します。

DeFiレンディングとは?

DeFiレンディングとは、オープンで透明性が高く、許可を必要としないブロックチェーン上のプロトコルを通じて、暗号資産の貸付・借入を行う仕組みです。

その本質は分散化にあります。従来のように一つの中央機関に依存して融資や預金を管理するのではなく、すべての取引はブロックチェーン上に公開・記録され、改ざんが不可能です。これにより、誰でも取引やシステムの状態を確認できる前例のない透明性が実現します。

また、スマートコントラクトはDeFiレンディングの中核です。ローンの条件はコードとして書き込まれ、事前に定められた条件が満たされると自動的に実行されます。

さらに、多くのDeFiレンディングは流動性プール (Liquidity Pool) モデルで運営されています。貸し手は資産をプールに預け入れることで利息を得る一方、借り手は別の暗号資産を担保として提供することでプールから資金を借りることができます。通常、借入可能額よりも高い担保比率が求められます。

>>>関連記事:

なぜDeFiレンディングが注目されているのか?

高いセキュリティ

金融においてセキュリティは最優先事項です。DeFiレンディングでは、ブロックチェーンとスマートコントラクトの導入により、これまでにない安全性が実現されています。

- ブロックチェーンの強み

- 分散型かつ改ざん不可能な台帳により、すべての取引が公開・記録される

- 膨大な数のノードによって検証され、一度記録されたデータは変更・削除・偽造できない

- 誰でも取引履歴やシステムの状態を確認できるため、透明性と信頼性が向上

- スマートコントラクトの役割

- ローン条件をコード化し、自動的かつ公正に実行

- 人間による介入や恣意的判断を排除

- 不正や人的ミスのリスクを最小化し、公平で効率的な貸借プロセスを提供

主要なDeFiレンディングプロトコルは、すでに耐久性が実証された大規模なブロックチェーン上で運用されており、利用者に高い安心感を与えています。

>>>関連記事:

高い流動性

流動性は、資産を現金や他の資産に迅速かつ大きな価値変動を伴わずに変換でき、極めて重要な要素です。DeFiレンディングは、この流動性を常に豊富に保つよう設計されており、貸し手と借り手の双方に大きなメリットをもたらします。これは、資金の出し入れが制限されることもある従来型金融モデルと比べ、分散型融資が際立つ特徴の一つです。

DeFiレンディングにおける高い流動性の核心は、流動性プールの仕組みにあります。特定の相手を探す必要はなく、ユーザーは共通の資産プールとやり取りします。

- 貸し手は資産をプールに預け、その見返りとして自分の出資分を示すトークン(例:AaveのaToken、CompoundのcToken)を受け取る。

- これらのトークンは利用や譲渡が可能で、高い柔軟性を提供。

- 借り手は、特定の貸し手を待つことなく、プールから即座に資金を借りることができる。

特に、USDCやDAIなどのステーブルコインが豊富に存在することは、資金調達や貸付の利便性を高める重要な要素となっています。

>>>関連記事:

最適化されたユーザー体験

ユーザー体験は、あらゆるテクノロジープラットフォームの成功を左右する重要な要素です。分散型融資 (DeFiレンディング) のプロトコルは、従来の金融システムに見られる複雑な障壁を取り除き、シンプルで直感的、かつユーザーに権限を与える体験を提供するよう設計されています。

さらに、主要なDeFiプラットフォームのUI (ユーザーインターフェース) やUX (ユーザーエクスペリエンス) は、継続的に改善されており、より使いやすく、よりユーザーフレンドリーなものへと進化しています。

最適なDeFiレンディングプラットフォームの選び方

自分に合ったDeFiレンディングプラットフォームを選ぶことは、資産の安全性を確保し、利益を最大化するために非常に重要な決断です。急速に発展する市場では選択肢が数多く存在するため、評価基準を理解することで、より賢明かつ自信を持った判断が可能になります。

セキュリティと信頼性

優れたDeFiレンディングプラットフォームは、堅実な運営実績を持ち、信頼できるブロックチェーンセキュリティ企業による監査を受けています。これにより、スマートコントラクトの脆弱性を発見・修正し、ハッキングや不正利用のリスクを最小限に抑えることができます。

金利と手数料

DeFiレンディングプラットフォームは、貸し手 (APY/APR) と借り手の双方に異なる金利を提供します。各プラットフォーム間で金利を比較するだけでなく、固定金利か変動金利か、変動頻度はどうかを理解することも重要です。一般的に、高金利は高リスクを伴います。また、金利以外にもガス代 (取引手数料)、出金手数料、清算手数料などを考慮する必要があります。

>>>関連記事:

サポートされる資産と担保率

信頼できるプラットフォームは、Ethereum (ETH)、Bitcoin (BTC)、USDCやDAIなどのステーブルコインといった、流動性の高い人気の暗号資産を幅広くサポートしています。これにより、貸借資産の選択肢が広がります。また、担保率 (Collateralization Ratio) についても理解が必要です。多くのプラットフォームでは過剰担保を求め、清算リスクを回避しています。市場変動時の清算閾値を把握することで、資産を安全に保護できます。

ガバナンスモデルとコミュニティ

多くのDeFiレンディングプラットフォームは、ガバナンストークンを通じてコミュニティによって運営されています。トークン保有者は、金利の調整、手数料の変更、新しい資産の追加などに関する提案へ投票する権利を持ちます。活発で透明性の高いコミュニティは、強固で適応力のあるプロトコルの証といえるでしょう。

DeFiレンディングはどのように機能するのか?

DeFiレンディングのプロセスは、大きく分けて「貸し手」と「借り手」の2つの視点から説明できます。

貸し手の場合

- 貸し手は、DeFiレンディングのプロトコルが提供する流動性プールに資産を預けます。例えば、USDCを貸し出したい場合、AaveやCompoundのUSDCプールに預け入れます。

- 預けると、aUSDC (Aave) やcUSDC (Compound) などのトークンが発行され、これは預入金の証明となります。

- これらのトークンは時間とともに利息を蓄積し、いつでも元本と利息を引き出すことが可能です。

- 利率 (APY:年利換算利回り) は、プール内の需要と供給のバランスによって自動的に変動します。

借り手の場合

- 借り手は、他の暗号資産を担保 (Collateral) として提供することで資金を借りることができます。通常、借入額よりも高い担保率 (過剰担保) が求められます。例:120〜150%の担保比率。

- 担保を差し入れると、DAIやUSDCなどのステーブルコイン、または他の暗号資産を借りることが可能です。

- スマートコントラクトが自動的にローン条件 (利率・清算ライン) を管理・実行し、透明かつ公平な仕組みを保証します。

>>>関連記事:

トップ10 DeFiレンディングプラットフォーム

Aave (アーべ)

Aaveは、最も影響力のある分散型レンディングプロトコルの一つです。2017年に設立され、2020年にメインネットを開始して以来、革新的な機能によって急速に成長し、「DeFiレンディングの巨人」と呼ばれるまでになりました。

特徴:

- 変動金利と固定金利の両方を提供

- 変動金利は市場の需給に基づいて調整され、高いリターンを狙える

- 固定金利は安定性を重視する貸し手に安心感を提供

- 借り手はデジタル資産を担保に暗号通貨を借り入れ可能(過剰担保方式)

Compound (コンパウンド)

Compound Financeは、DeFiレンディングの先駆的なプロトコルであり、分散型金融エコシステム全体の発展に大きく貢献してきました。ユーザーは暗号資産を透明かつ自動的に貸借することができます。

特徴:

- ガバナンストークンCOMPを通じた分散型ガバナンスを導入

- COMP保有者は、利率の調整、新規資産の追加、リスクパラメータの変更など、プロトコルに関わる重要な提案に投票可能

- コミュニティ主導の運営により、利用者に有利な方向へ進化

MakerDAO (メーカーダオ)

2017年に登場したMakerDAOは、世界初の分散型ステーブルコイン DAI を導入し、暗号資産を担保としてDAIを発行できる過剰担保型レンディングシステムを確立することで、市場に革命をもたらしました。

特徴:

- コアとなるのはステーブルコインDAI

- DAIは中央集権型ステーブルコイン (銀行口座の法定通貨担保) と異なり、複数の暗号資産を担保として発行

- DAO (分散型自律組織) によってガバナンスされ、1ドルに近い価値を安定的に維持

- DAIは取引、貸借、資産保全など多用途に利用可能で、暗号市場における安定性を提供

Uniswap (ユニスワップ)

Uniswapは、最も有名な分散型取引所 (DEX) の一つであり、トークンスワップを可能にする流動性供給とマーケットメイキングにおいて中心的な役割を果たしています。

特徴:

- 伝統的なDeFiレンディングプロトコル (AaveやCompoundなど) とは異なるが、流動性を提供することでDeFi全体の貸借活動を間接的にサポート

- ユーザーは誰でも流動性プールに資産を提供でき、トークンの交換やDeFiエコシステム全体の活性化に寄与

Balancer (バランサー)

Balancerは、Uniswapに似た自動マーケットメイカー (AMM) プロトコルですが、より柔軟なモデルを採用している点が特徴です。Balancerの流動性プールは2種類以上の資産を含むことができ、資産の比率も自由に設定可能です。

特徴:

- 複数の資産とカスタマイズ可能な比率を持つプールを作成可能

- 「スマートプール」によって高度な流動性提供や収益最適化が実現

- 投資ポートフォリオを複雑に管理したいユーザーに人気

- DeFiエコシステムにおける柔軟な流動性インフラとして重要な役割を果たしている

SushiSwap (スシスワップ)

SushiSwapは、2020年に誕生しましたが、急速に成長し、現在ではより多様で包括的なDeFiエコシステムへと進化しています。

特徴:

- 分散型取引所 (DEX) に加えて、レンディング、イールドファーミング (Yield Farming)、さらにはNFTまでサービスを拡張

- ユーザー主導のコミュニティによる開発と継続的なイノベーション

- DeFi分野における競争力の高いプロジェクトとして確立

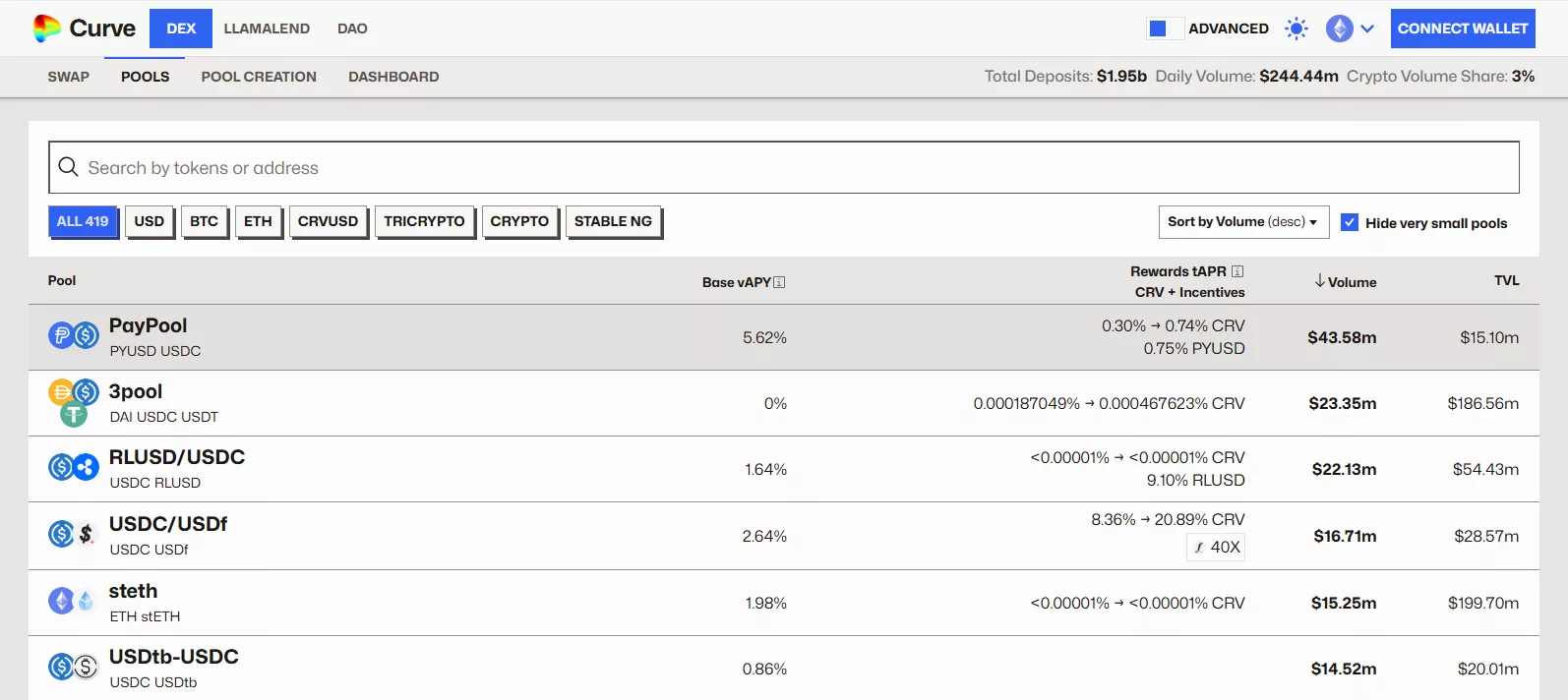

Curve Finance (カーブ・ファイナンス)

Curve Financeは、ステーブルコインや価格が安定した資産のスワップに特化したAMM (自動マーケットメイカー) です。低スリッページで効率的な流動性を提供することで、DeFiエコシステムにおける重要な存在となっています。

特徴

- DeFiにおける基盤的プロトコルとして幅広く利用されている

- ステーブルコインやペッグ資産間のスワップに最適化

- スリッページが極めて低く、大口取引でも有利

- 高効率な流動性供給により、安定した利回りを実現

Yearn Finance (ヤーン・ファイナンス)

Yearn Financeは、複数のDeFiプロトコルを横断して最適な利回りを自動的に探し出すイールドアグリゲーターです。ユーザーは煩雑な操作をせずに効率的な運用を行うことができます。

特徴

- 時間や専門知識がなくても効率的な投資が可能

- 最適なイールドファーミング戦略を自動化

- 複数のDeFiプロトコルを統合して利回りを最大化

- 手作業での資産移動が不要 → 初心者にも使いやすい

Synthetix (シンセティクス)

Synthetixは、ユニークな分散型金融 (DeFi) プロトコルであり、ユーザーが「Synths (シンセティック資産)」と呼ばれるトークンを発行 (ミント) できる仕組みを提供しています。これらの資産は、法定通貨、コモディティ、株式、暗号資産など、現実世界やデジタル資産を反映するものです。

特徴

- SNX保有者はステーキングにより、取引手数料やインフレ報酬を獲得可能

- 実際に資産を保有せずに、多様な資産へのエクスポージャーを可能にする

- SNXトークンを担保にすることでSynthsを発行

- 担保率を維持することが重要 (不足すると清算リスクあり)

Lido Finance (リド・ファイナンス)

Lidoは、リキッドステーキング (流動性ステーキング) プロトコルの代表格であり、Ethereum 2.0 (現Beacon Chain / The Merge) への移行に伴い注目を集めています。通常のステーキングでは資産がロックされ流動性が失われますが、Lidoはこれを解決しました。

特徴

- 「ステーキングしながらDeFi運用」できる柔軟性を実現

- ETHをステーキングすると、stETH (ステークドETH) を受け取れる

- stETHはETHと1:1で連動し、ステーキング報酬を反映

- stETHを使ってAaveやCompoundで担保にしたり、Uniswap/Curveで流動性提供が可能

DeFiレンディングの未来と可能性

DeFiレンディングの未来は、お金や信用とどのように関わるかを根本的に変革する大きな飛躍を約束しています。

レイヤー2ソリューションとクロスチェーン互換性 (Cross-Chain Interoperability)

Ethereumのようなレイヤー1ブロックチェーンは、安全性と分散性を備えている一方で、スケーラビリティや高額なガス代といった課題を抱えています。

これを解決するのが、Arbitrum、Optimism、Polygon、zkSyncといったレイヤー2ソリューションです。これらは取引をオフチェーンで処理し、後にレイヤー1へ集約することで、取引コストを大幅に削減し、処理速度を向上させます。その結果、より多くのユーザーにとってDeFiレンディングが利用しやすく、効率的なものになります。

さらに、クロスチェーン互換性の進展により、異なるブロックチェーン間で資産や流動性をシームレスに移動できるようになります。例えば、Ethereumで資産を貸し出し、Solanaで借入を行うといった戦略も可能になり、金融の柔軟性が飛躍的に拡大します。

RWA (現実資産) のトークン化と機関投資家の参入

DeFiレンディングの成長を後押しするもう一つの要因が、機関投資家の参入と現実資産 (RWA: Real-World Assets) の統合です。

これまでDeFiレンディングは主に個人投資家に支えられてきましたが、現在では大手金融機関もその可能性に注目し始めています。

不動産、株式、コモディティなどの資産をトークン化して担保に活用できるようになることで、DeFiレンディングにおける資産の種類と可能性は大きく広がります。

このように、レイヤー2やクロスチェーン、RWAの導入、機関投資家の参入といった動きによって、DeFiレンディングは現在だけでなく、未来のグローバル金融において不可欠な存在となるでしょう。

変化をいち早く捉え、柔軟に適応することで、デジタル時代における金融戦略を最適化し、持続的な成功を収めることが可能です。

>>>関連記事:

まとめ

DeFiレンディングは多くの機会を生み出す一方で、少なからぬリスクも内包しています。メリットを最大限に活かし、リスクを最小化するためには、ブロックチェーン技術と日本市場の両方に精通したテクノロジーパートナーと協力することが重要です。

Relipaは、実績豊富な webサービス開発会社 として、 Web3・AI・ブロックチェーン分野のプロジェクトを中心に、日本および世界中の大手企業から信頼をいただいています。確かな技術力を提供するだけでなく、企業や投資家の実際のニーズを深く理解しています。

今すぐRelipaにお問い合わせいただき、ブロックチェーン専門家による最適なソリューションと専門的なコンサルティングをご体験ください。

EN

EN とは?-WEB開発サービス会社が選ぶトップ10プラットフォーム!-1.png)