デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展とともに、Web3やメタバースといった新しい概念が社会に浸透しつつあります。これらの革新を支える基盤技術の一つが「ブロックチェーン」であり、その中でも特に注目を集めているのがパブリックブロックチェーンです。

パブリックブロックチェーンは、透明性・分散性・高いセキュリティを兼ね備え、次世代のビジネスモデルを生み出す可能性を秘めています。では、パブリックブロックチェーンとは具体的にどのような仕組みなのか?どのような特徴や利点・課題があり、実際にはどのように活用されているのでしょうか?

本記事では、パブリックブロックチェーンの基本から実用的な応用例、さらにはプライベートブロックチェーンとの違いまでを分かりやすく解説していきます。

パブリックブロックチェーンとは?

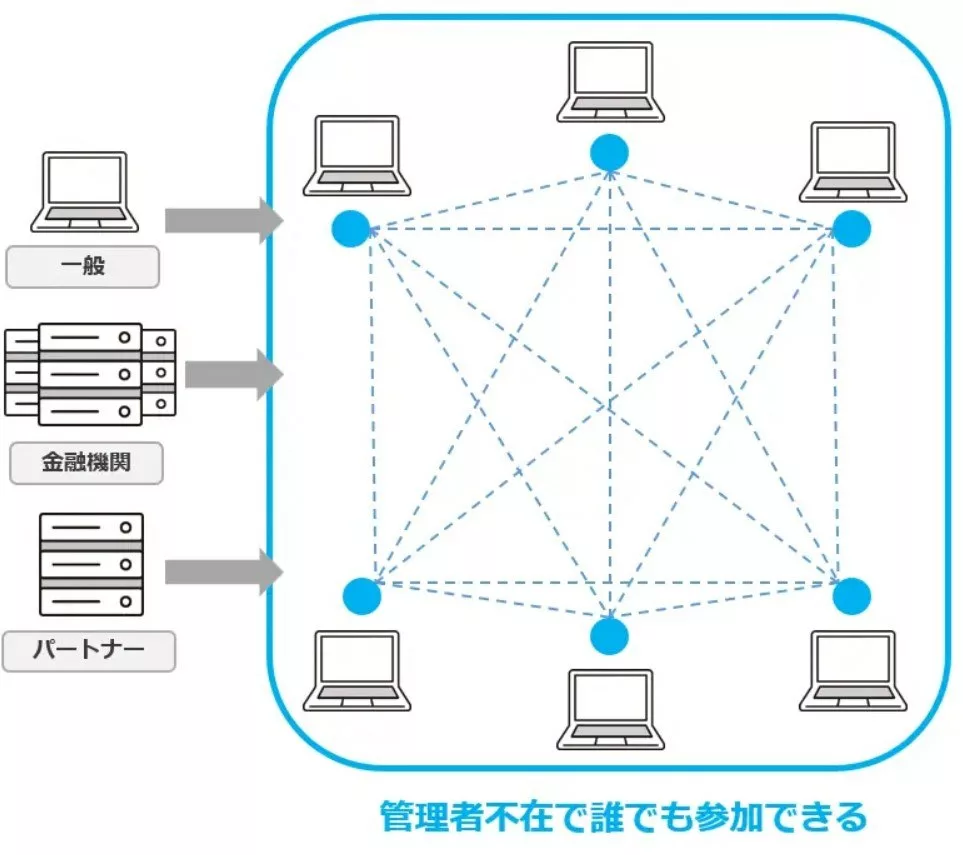

出典:ITを分かりやすく解説

パブリックブロックチェーンとは、その名の通り、インターネット接続環境さえあれば世界中の誰もが自由に参加し、取引記録の検証を行える分散型データベース技術を指します。

この技術には特定の中央管理組織が存在せず、代わりにネットワークに参加する多数のコンピューター(node)の協働によって、データの正当性を維持・管理する仕組みが採用されています。このメカニズムは分散型台帳技術(DLT)として知られ、ブロックチェーンはその最も代表的な実装例です。

>>>関連記事:

この概念を理解するために、従来の銀行システムのような中央集権型のデータベースを想像してみてください。

銀行の仕組みでは、すべての取引記録が一つの巨大な中央サーバーに集中的に保存されています。もしこのサーバーがサイバー攻撃を受けたり、システム障害を起こしたりすると、サービス全体が麻痺し、最悪の場合にはデータが不正に改ざんされるリスクさえあります。

一方、パブリックブロックチェーンは仕組みが全く異なります。取引台帳のコピーは、世界中に存在する数千〜数万のノードに分散して保持されます。新しい取引が発生すると、その情報はネットワーク全体に瞬時に共有され、参加者による検証を経て承認されます。この承認は「コンセンサスアルゴリズム」と呼ばれるルールに基づいて行われ、過半数の合意が得られなければ記録は更新されません。

こうした非中央集権的な構造のおかげで、一部のノードが停止したり、悪意ある参加者が不正を試みたりしても、システム全体がダウンすることはありません。さらに、データの改ざんは極めて困難です。この堅牢性こそが、ビットコインやイーサリアムといった暗号資産を支える基盤技術として採用されている理由です。そしてその可能性は、暗号資産にとどまらず、金融・サプライチェーン・医療・行政など、あらゆる産業のビジネスプロセスに革新をもたらす力を秘めています。

パブリックブロックチェーンの特徴

パブリックブロックチェーンは、なぜこれほど注目を集めているのでしょうか。

その理由は、従来の技術にはなかった複数の優れた特性にあります。

これらの特性が組み合わさることで、既存システムの弱点を克服する革新的な分散型台帳技術(DLT)が誕生しました。

非中央集権性(ディセントラリゼーション)

パブリックブロックチェーンの最も大きな特徴は、非中央集権性にあります。

- 特定の企業や組織が管理するのではなく、世界中のノードがネットワークを維持・運営します。

- 管理者による検閲やルール改ざんを防ぐことで、取引の自由と公平性を確保します。

- 単一障害点が存在しないため、一部のノードが停止してもシステム全体は継続して稼働できます。

この仕組みにより、特定のプラットフォームに依存しない安定したビジネス環境を実現できます。

>>>関連記事:

PoW (プルーフ・オブ・ワーク) とは?仕組みから優位性、PoSとの比較まで解説

透明性

パブリックブロックチェーン上の取引履歴は原則公開され、誰でも検証可能です。

- 「Etherscan」などのツールを利用すれば、特定アドレスの取引履歴を時系列で確認できます。

- 完全な匿名性ではなく「仮名性」が採用されているため、プライバシーと透明性のバランスが取られています。

- 公開性により、不正防止や監査の効率化が可能になります。

サプライチェーン管理や会計監査などの分野で、透明性が信頼性向上に貢献しています。

開放

パブリックブロックチェーンは誰でも自由に参加できる開放型のネットワークです。

- 国籍や属性に関係なく、ノードの参加やアプリケーション開発が可能です。

- 許可不要でサービスを構築できるため、新しいアイデアやビジネスモデルが生まれやすくなります。

- DeFi(分散型金融)、NFT(デジタルコンテンツ)、DAO(自律分散型組織)といった革新的なサービスが次々と誕生しています。

この開放性が、世界規模でのイノベーションを加速させています。

安全性

パブリックブロックチェーンは暗号化技術により強固なセキュリティを実現しています。

- データはハッシュ関数を用いてブロックに記録され、改ざんが困難です。

- もし改ざんを試みても、すべての後続ブロックを書き換え、大多数のノードから承認を得る必要があるため事実上不可能です。

- ビットコインやイーサリアムのような大規模ネットワークでは、攻撃に膨大な計算能力とコストが必要になります。

この仕組みは、資産取引や重要な情報管理に最適です。

不変性

パブリックブロックチェーンに一度記録されたデータは削除や変更ができません。

- 不変性により、監査やコンプライアンスにおける信頼性が向上します。

- 不動産登記や学歴証明、医療記録などに活用すれば、改ざんリスクを排除できます。

- 契約書やサプライチェーンの記録を不変の形で保存することで、将来の紛争リスクを軽減できます。

パブリックブロックチェーンは、

- 非中央集権性

- 透明性

- 開放性

- 安全性

- 不変性

という五つの特性によって、従来のシステムでは実現できなかった高い信頼性と透明性を持つ技術です。その応用範囲は暗号資産だけにとどまらず、ビジネス、行政、医療、教育など幅広い分野で拡大し続けています。

>>>関連記事:

パブリックブロックチェーンの長所と短所

パブリックブロックチェーンには、多くの魅力的な特徴がある一方で、構造上の課題も存在します。導入を検討する際は、両面を正しく理解することが重要です。

長所(メリット)

パブリックブロックチェーンが注目される理由は、その核心的な特徴にあります。

- 高い信頼性と透明性

中央管理者が存在せず、記録の改ざんは極めて困難。さらに取引履歴が公開されているため、公平性と透明性が担保されます。 - グローバルなアクセス性

インターネット環境があれば、世界中どこからでもアクセス可能。国境を超えたサービス提供や市場拡大に強みを発揮します。 - 検閲耐性と安定性

特定の管理者による取引の停止や削除が不可能。分散型構造によりシステム全体のダウンリスクが低く、24時間稼働を実現します。 - イノベーションの促進

誰でも参加できるオープン環境は、開発者を世界中から惹きつけます。その結果、DeFi・NFT・DAOなど新しいアプリケーションやビジネスモデルが次々と生まれています。

短所(デメリット)

しかし、その優れた特性の一方で、パブリックブロックチェーンは次のような課題も抱えています。

- スケーラビリティの制限

合意形成に時間がかかるため、処理速度が遅く、大量取引の処理は困難です。決済分野などでは大きな制約となります。 - 取引コスト(ガス代)の高騰

ネットワーク利用が集中すると、手数料が急上昇。特にイーサリアムで顕著に見られる課題です。

>>>関連記事:

- プライバシーの懸念

取引が公開される仕組みは透明性を高める一方、機密情報や個人データの保護には追加対策が必要です。 - データ修正・削除の困難さ

不変性は大きな利点ですが、一度記録した誤りを訂正できず、GDPRの「忘れられる権利」といった法規制との整合性に問題が生じる可能性があります。

パブリックブロックチェーンの応用

パブリックブロックチェーンの活用は、もはや暗号資産だけの話ではありません。社会の様々な分野へと、その可能性が急速に広がっています。

- 分散型金融 (DeFi – Decentralized Finance): 銀行や証券会社といった仲介者を介さずに、資産の貸し借りや交換といった金融サービスを実現する仕組みです。透明性が高く、誰もがアクセスできる新しい金融システムの構築が期待されています。

>>>関連記事:

- NFT (非代替性トークン – Non-Fungible Token): デジタルアートやゲームアイテム、会員権などのデジタル資産に対し、それが唯一無二であることの所有権を証明する技術です。これにより、クリエイターエコノミーが活性化し、新しい価値交換の形が生まれています。

>>>関連記事:

- サプライチェーン管理 (Supply Chain Management): 製品の生産から流通、販売に至るまでの全プロセスをブロックチェーンに記録することで、トレーサビリティ(追跡可能性)を確立します。食品の安全確保やブランド品の真贋証明、不正な商品の流通防止に貢献します。

- デジタルアイデンティティ (Digital Identity): 個人が自らの身元情報を主体的に管理し、必要な情報だけを選択的に開示できる仕組みです。プライバシーを強力に保護しながら、オンラインでの本人確認を簡素化します。

- 分散型自律組織 (DAO – Decentralized Autonomous Organization): 特定のリーダーや管理組織を持たず、スマートコントラクト(自動実行されるプログラム)と参加者の投票に基づいて運営される組織形態です。企業統治や共同プロジェクトの運営に、新たな選択肢をもたらす可能性があります。

>>>関連記事:

- 不動産・資産管理 (Real Estate and Asset Management): 不動産の所有権履歴をブロックチェーンに記録することで、登記手続きの迅速化や取引の透明性向上に繋がります。資産管理の効率を大幅に改善する技術として注目されています。

日本国内でも、ブロックチェーン技術を導入する大手企業は着実に増加しており、その活用は「実証実験」の段階から、本格的な「ビジネス実装」のフェーズへと移行しつつあります。

パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの比較

ブロックチェーンの導入を考える際、比較対象として欠かせないのがプライベートブロックチェーンです。これらは同じ基盤技術を使いながらも、その思想や目的は大きく異なります。あなたのビジネスにどちらが最適か、的確な判断を下すための比較表を以下に示します。

| 項目 | パブリックブロックチェーン | プライベートブロックチェーン |

| 参加者 | 不特定多数(誰でも参加可能) | 特定の組織・個人(管理者が許可) |

| アクセス権 | 許可不要(パーミッションレス) | 許可制(パーミッションド) |

| 管理者 | 不在(非中央集権) | 単独または複数の管理者が存在 |

| 透明性 | 非常に高い(原則、全取引が公開) | 限定的(参加者内のみで公開) |

| 処理速度 | 遅い | 速い |

| 取引コスト | 比較的に高い | 比較的に安い |

| 主な用途 | 暗号資産、DeFi、NFTなど公共サービス | 企業内のデータ管理、業界内の情報共有 |

| 代表例 | ビットコイン、イーサリアム | Hyperledger Fabric, Corda |

どちらを選ぶべきか?

パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンのどちらを採用すべきかは、利用目的や優先事項によって変わります。

- パブリックブロックチェーン

信頼性・透明性を最優先し、不特定多数の参加者とオープンに連携する場合に最適です。暗号資産やNFT、DeFiといった公共性の高いサービスに向いています。 - プライベートブロックチェーン

処理速度や機密性を重視し、限られたメンバー間でのデータ共有や業務効率化を目的とする場合に有効です。企業内のデータ管理や特定業界での利用に適しています。

さらに近年では、両者の特性を組み合わせた コンソーシアムブロックチェーン(複数の特定組織が共同管理するモデル)も登場し、公共性と効率性を両立できる選択肢として注目されています。

まとめ

パブリックブロックチェーンは、暗号資産を支える基盤技術にとどまりません。

それは「信頼のプロトコル」として、社会やビジネスの在り方を根本から変革しうる、インターネットに匹敵するインパクトを持つ技術です。

その核心には、従来のデジタル技術では実現できなかった「非中央集権性」「透明性」「オープン性」「安全性」「不変性」といった特性があります。

2025年現在、世界のブロックチェーン市場は急成長を続け、日本国内の市場規模も拡大傾向にあります。この流れを見過ごすことは、企業にとって大きな機会損失につながりかねません。

だからこそ、今こそ自社のビジネス戦略にブロックチェーンをどう活かすかを、真剣に検討すべき時です。

Relipaはブロックチェーン分野で9年以上の開発経験を誇り、豊富な知識と実績を備えたエンジニアチームを擁しています。

お客様の課題を深く理解し、パブリック型・プライベート型を問わず、最適なソリューションの選定から設計、開発、導入までを一貫してサポートいたします。未来のビジネス環境で成功を収めるための戦略的パートナーとして、ぜひRelipaをお選びください。

EN

EN